Se ha sostenido que el Partido Civil fue fruto de la revancha de los consignatarios frente a la decisión del gobierno de Balta de apartarlos del negocio guanero. Sin embargo, hay que notar que a lo largo de los cincuenta años republicanos, se habían producido varias transformaciones en la sociedad peruana, apuntando al surgimiento de un partido político moderno. De hecho, un análisis de dichos colaboradores (a través de la correspondencia de Pardo), muestra que integraba a amplios sectores del país, a través de profesiones y oficios claves: militares retirados, periodistas, agricultores, hacendados, escribanos, comerciantes, abogados, catedráticos, empleados públicos, telegrafistas, obreros, artesanos, joyeros, plateros, carpinteros, jueces, mineros, industriales, estudiantes universitarios, impresores. Este grupo, presentado oficialmente el 2 de mayo siguiente, buscaba articular a los sectores laboriosos del país a fin de establecer una fuerza superior al de las individualidades aisladas, replanteando el sueño republicano.

Se había rumoreado insistentemente que Balta favorecía a su hermano Juan Francisco, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra y Marina, de notoria influencia sobre su hermano. Sin embargo, Juan Francisco Balta publicó una carta el 15 de abril de 1871, rechazando su candidatura, actitud elogiada por la prensa. Se voceó también la candidatura del general Andrés Segura o del senador Evaristo Gómez Sánchez, sin llegar a mayor alcance. El doctor Manuel Toribio Ureta, rival de Balta en la elección de 1868, volvió a presentarse como candidato, haciendo una campaña reposada. Pero pareció que el gobierno se inclinaba por la candidatura del expresidente José Rufino Echenique.

|

Caricatura de 1871 mostrando a los candidatos presidenciales: Evaristo Gómez Sánchez, Manuel Pardo, José Rufino Echenique, Manuel Toribio Ureta, y el general Andrés Segura.

(Archivo Riva Agüero) |

Según la legislación vigente en 1872, las elecciones tenían dos etapas: elegir a los electores que se integrarían en Colegios Electorales, y dichos Colegios elegirían al Presidente de la República, a los Vicepresidentes de la República y a representantes al Congreso. Pues bien, al realizarse las elecciones preliminares, el 15 de octubre de 1871, los partidarios de Pardo se impusieron frente a los de Echenique. El presidente Balta, cada vez más inquieto ante la ardorosa lucha electoral, intentó proponer una candidatura de unidad nacional. En un manifiesto en noviembre de 1871, el presidente presentó dicha iniciativa, presentando la candidatura del jurista Antonio Arenas; Echenique aceptó, e incluso llegó a referirse a Arenas como "otro yo", cediéndole su fuerza política. Los partidarios de Pardo se opusieron por ser un principio contrario al sistema representativo y a la soberanía popular ya expresada en las elecciones primarias.

El voto emitido por Balta sólo sirvió para crear conflictos y enturbiar la misma situación que pretendía aclarar. En provincias, algunas autoridades convirtieron lo que se publicó como una simple recomendación oficial, en una imposición, lo que al final, llevó a que los sectores opuestos a Balta, cerrasen filas en torno a la candidatura de Pardo. En tal contexto, en mayo de 1872, se llevaron a cabo las elecciones por los Colegios Electorales. Como los abusos continuaban, la prensa aumentó sus ataques al Gobierno, que apresó parlamentarios y periodistas, y cerró los periódicos El Nacional y El Comercio. Mientras tanto, la Comisión Permanente revisaba las actas, y el ejército incrementaba sus efectivos, realizando un ejercicio en la pampa de Amancaes, seguido de un lúcido desfile el 15 de julio. A la cabeza, marchaba el ministro de Guerra y Marina, coronel Tomás Gutiérrez.

La polémica figura de Gutiérrez.

Para comprender y analizar lo más imparcialmente posible los hechos de julio de 1872, se requiere prestar atención a las demonizadas figuras de los hermanos Gutiérrez.

|

Tarjeta de visita con el retrato de Tomás Gutiérrez.

(retrato a la venta en ebay) |

Tomás Gutiérrez, oriundo de la sierra arequipeña, tenía algo más de cincuenta años cuando el 7 de diciembre de 1871, asumió el cargo de ministro de Guerra y Marina en la administración Balta. Modesto arriero, se unió al ejército en los años 1850. Sargento mayor en 1854, ascendió a coronel en marzo de 1858 por su conducta en el asalto de Arequipa a las órdenes del mariscal Castilla. Fugaz diputado en el Congreso de 1858, participó en la campaña de Ecuador, y se mantuvo fiel a los gobiernos de San Román y Pezet. De hecho, este último quiso premiar su lealtad ascendiéndole a general de brigada, ascenso que quedó sin efecto por la caída de Pezet en noviembre de 1865. Como soldado raso, acudió al combate del 2 de mayo de 1866, siendo reincorporado al escalafón. Desterrado a Chile junto con el coronel Balta por conspirar contra el gobierno de Prado, Tomás Gutiérrez se puso a las órdenes del mariscal Castilla en su última expedición; don Ramón le reconoció su grado de general, y Gutiérrez acompañó al viejo tarapaqueño hasta su muerte en Tiviliche, tras lo cual, se retiró a Arequipa. Al estallar la rebelión contra el gobierno de Prado, Gutiérrez respaldó al vicepresidente Diez-Canseco, siendo ascendido nuevamente a general de brigada; caído Prado, Diez-Canseco encomendó a Gutiérrez la misión de restablecer el orden, primero en Chiclayo, y luego en Huancayo, misiones que cumplió de forma pacífica, ganándose fama de hombre sagaz y prudente. Balta confió a Gutiérrez la Inspectoría General del Ejército, pero el ascenso a generalato quedó pospuesto; el gobierno propuso al Congreso su ascenso en 1870, pero la propuesta nunca llegó a ley. Quizá entonces, surgiese un resentimiento en Tomás Gutiérrez hacia el Legislativo que le negaba el ascenso que le habían otorgado Pezet, Castilla y Diez-Canseco.

|

Retratos de Marceliano y Silvestre Gutiérrez.

(grabados de La Ilustración Española y Americana, 1872) |

Silvestre, Marceliano y Marcelino no tenían el prestigio de Tomás, pero a su sombra habían hecho carrera. Durante la rebelión contra Prado en 1867, Silvestre y Marcelino lucharon al lado de Balta en las trincheras de Chiclayo, siendo herido Silvestre y ganándose el apodo de "cabeza rota". Marceliano había participado en las conjuras contra Prado en Lima; Ricardo Palma lo recordaría como un "soldado bravo como el león de las selvas, de avinagrado carácter y que en la vida social trascendía siempre a cuartel". Silvestre y Marceliano tenían reputación de oficiales valientes y enérgicos, aunque violentos e irritables; en abril de 1871 se habían hecho reos del delito de flagelación, juicio que terminó por ser cortado. Marcelino pasaba incoloro frente a la personalidad de sus tres hermanos; el general Juan Buendía bromearía diciendo que Marcelino era "el menos Silvestre de los Gutiérrez". Los tres mandaban importantes batallones: Silvestre estaba a cargo del Pichincha N° 2, Marceliano del Zepita N° 3 y Marcelino del Ayacucho N° 4.

|

Retrato del coronel Tomás Gutiérrez hacia 1870.

(colección del autor) |

Basadre apuntaría sobre los cuatro hermanos: "En medio de las prodigalidades en que les tocara vivir, los cuatro hermanos habían sido honrados. Sencillos, consideraban en una actitud exagerada, como un desastre para su profesión, la llegada al poder del civilista Pardo. Altivos, no podían pensar en plegársele. Violentos, se sentían naturalmente inclinados hacia las soluciones de la fuerza. Poderosos, la tentación los circundaba. En Lima se les miraba con cierto miedo, no exento de respeto".

|

Coronel Tomás Gutiérrez, ministro de Guerra y Marina.

(Biblioteca Municipal de Guayaquil) |

Era vox populi que el presidente Balta no estaba dispuesto a entregar el poder a Pardo, y sus colaboradores en esa tarea eran los Gutiérrez, que habían reforzado al ejército, hasta contar con siete mil hombres. "Esos hombres habian sido el baluarte, puede decirse así, el mas poderoso sosten de la Administracion pasada; ellos se habian atraido el ódio del pueblo, no solo por la severidad en sus castigos como jefes de cuerpo, sino tambien por la perseverancia con que hubieron de servir á aquel gobierno. Apoyados en ellos, tuvieron lugar todas las violencias, todos los ataques á las libertades y garantías de los ciudadanos, y el gran derroche de la hacienda pública. Eran en fin militares y sostenedores de un gobierno que se enajenó la opinion con su proceder tortuoso é incierto, ¿qué porvenir se les esperaba, pues, con el triunfo de la candidatura civil, mucho mas cuando entre todos sus defectos brillaba al parecer la honradez, virtud harto rara en nuestros hombres públicos? ninguno, su perdicion era completamente inevitable...", apuntaría el anónimo "Un creyente" (aunque algunos consideran que detrás de ese seudónimo se ocultaba Federico Panizo).

El pronunciamiento.

Sin embargo, a último momento, el presidente Balta, aconsejado por varios amigos, entre ellos Enrique Meiggs, cambió de opinión: en la mañana del lunes 22 de julio de 1872, en una borrascosa entrevista con Tomás Gutiérrez, se negó a emprender acciones subversivas. Esa tarde, el presidente se encontraba reunido con su esposa, doña Melchora Lizarzaburu, y con el ministro de Hacienda, Felipe Masías. Esa noche, se iba a realizar el matrimonio de su hija Daría, y se ultimaban los preparativos. Se suponía que esa jornada, la guardia de Palacio estaría a cargo del batallón Legión Peruana N° 1, pero esa mañana, se cambió la orden, asignando tal servicio al batallón Pichincha N° 2, al mando del coronel Silvestre Gutiérrez.

|

Coronel José Balta, presidente de la República.

(retrato vendido en ebay) |

A eso de las dos de la tarde, las compañías que restaban del batallón, marcharon a Palacio. Habiendo sometido a la Escolta, cuyo jefe estaba ausente, Silvestre dirigió personalmente a dos compañías hacia las habitaciones del presidente. Ordenó al edecán de servicio, teniente coronel Rueda, que intimase la rendición al presidente. Ante la demora, Silvestre se dio cuenta que Balta intentaría salir por las habitaciones interiores, le dio alcance y lo tomó prisionero. Luego el presidente fue llevado al cuartel San Francisco en un coche de plaza; la guardia intentó rendirle honores, lo que fue impedido por Silvestre. Según el joven Faustino Silva, cuando Balta era llevado al coche, se había formado ya una multitud de curiosos en la plaza; el presidente depuesto se sacó el sombrero y gritó "los que yo creía mis hijos me han traicionado", a lo que Silvestre lo empujó al coche antes que dijera algo más. La multitud se agitó y empezó a vivar a Balta y a Pardo, y a lanzar mueras a los Gutiérrez; no hizo más porque Marceliano Gutiérrez, que había formado su batallón Zepita en las gradas de la Catedral, "dominando el tumulto y haciendo uso de su voz de trueno que llenó la plaza imponiéndose", ordenó preparar y apuntar las armas, lo que desató el pánico en la gente que despejó la plaza.

Despejada la plaza, Silvestre Gutiérrez marchó con sus tropas a la Plaza Mayor y proclamó solemnemente a su hermano, el "general" Tomás Gutiérrez, Jefe Supremo de la República, en medio de los vivas entusiastas de la tropa. El nuevo Jefe Supremo en tanto, recorría los cuarteles, asegurando la lealtad de los distintos batallones; otra fue la respuesta de numerosos oficiales de artillería que rehusaron apoyar el golpe, y Gutiérrez se limitó a dejarles en libertad. En el Callao, el coronel Chariarse, al mando del batallón Lima N° 6, tomó posesión del puerto, sin la menor resistencia del prefecto, coronel Pedro Balta, hermano del depuesto presidente; es célebre el asombro mostrado por Pedro Balta: "¡Cómo! ¿Mi hermano no está metido en esto?". Dominada la situación, Tomás Gutiérrez se dirigió a Palacio, dictando los usuales decretos y proclamas.

|

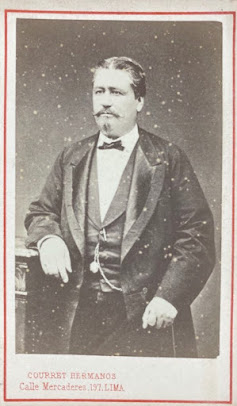

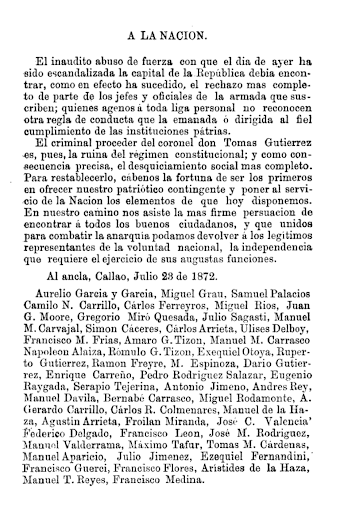

| Proclama del Jefe Supremo Tomás Gutiérrez a la Nación el 22 de julio de 1872. |

Mientras tanto, en el Congreso de la República sesionaban las juntas preparatorias, cuando se apercibieron de la retirada de la guardia, y la concentración en la plaza de la Inquisición de una fuerza de celadores y parte del batallón Callao N° 5. Ante ello, y habiendo escuchado sobre el cuartelazo, la Cámara de Diputados solicitó la formación de Congreso Pleno, reuniéndose bajo la presidencia del general José Rufino Echenique, expresidente de la República, senador por Lima y presidente del Senado. Se designó entonces una comisión compuesta por los senadores Manuel F. Benavides y Antonio Gutiérrez de la Fuente, y por los diputados José Simeón Tejeda, Luciano Benjamín Cisneros y Ricardo W. Espinoza para redactar una protesta, la cual fue aprobada por unanimidad.

|

Proclama del Congreso de la República ante el golpe de los coroneles Gutiérrez.

|

Pero al declarar a los golpistas fuera de la ley, se contradecía con lo establecido en el vigente Código Penal de 1863 en el libro segundo, sección tercera, título II, artículos 127° a 132°, en relación con el delito de rebelión. Ningún delincuente está fuera de la ley, sino que su delito, sea doloso o culposo, se encuentra dentro de la ley, en este caso de la ley penal, que señala una pena como castigo por la infracción cometida; es lo que en el ámbito jurídico se da en conocer como principio de tipicidad. Al establecer que los Gutiérrez estaban fuera de la ley, implícitamente se dejaba su sanción a la ley del más fuerte; sin duda, en el apasionamiento del momento, los parlamentarios que rubricaron la protesta del Congreso no se apercibieron de tal cuestión.

|

Interior de la Cámara de Diputados antes de su disolución por la fuerza armada.

(grabado inserto en la obra Revolución de Lima) |

Cuando los congresistas se encontraban en la firma de la protesta, ochenta celadores al mando de un comandante Bartra, ingresaron a la sala de sesiones y desalojaron a culatazos a los representantes.

La tensa calma del 23, 24 y 25 de julio.

|

| Decreto de Tomás Gutiérrez, invistiéndose como Jefe Supremo de la República. |

El 23 de julio, se emitió la usual serie de proclamas y decretos, con el aval del nuevo secretario general, el abogado y orador liberal Fernando Casós, quien justificó su actitud en la necesidad de evitar una dictadura castrense y ultramontana. Se dio a los funcionarios públicos el plazo de cuarenta y ocho horas para reincorporarse a sus puestos, bajo apercibimiento de considerarlos renunciantes. Se garantizó la libertad de la prensa como "necesidad de la existencia política en el régimen republicano", pero estableciendo la detención precautoria en casos de difamación. Se ordenó la publicación quincenal de los ingresos y egresos de la Caja Fiscal.

Pero esa madrugada, la Marina de Guerra rehusó acatar a Tomás Gutiérrez, ofreciendo sus elementos a la Nación para hacer frente al gobierno de facto. Las pocas unidades listas para navegar habían zarpado: la fragata Independencia vigilaría entre el Callao y Pisco, el monitor Huáscar viajaría al sur, y la fragata Apurímac y el transporte Chalaco anclarían en Islay. Manuel Pardo había logrado escaparse del destacamento que el día anterior, acudió a su domicilio en la calle Pileta de la Trinidad (séptima cuadra del Jirón Lampa), que había logrado escapar de Lima, logró unirse a la escuadra que lo trasladó a Pisco.

|

| Proclama de la Marina de Guerra, oponiéndose al golpe de los hermanos Gutiérrez. |

El 23 y 24 de julio, pese a todo, empezaron a darse casos de deserciones entre las tropas golpistas. Se dijo que la maquinaria civilista prodigó dinero y alcohol para incitar esta situación, por lo que el 25 de julio, se decretó la creación de un jurado especial para quienes intentasen trastocar la lealtad de las tropas, aduciendo que se pretendió corromper la lealtad del ejército con cheques falsos contra los bancos, enemistar a jefes y tropa e incitar al asesinato de jefes de batallón. El Callao se sublevó ese día, y Silvestre Gutiérrez fue enviado a pacificar el puerto, lo que consiguió al menos en apariencia.

|

| Decreto de Tomás Gutiérrez del 25 de julio de 1872. |

En las ediciones del diario oficial El Peruano del 24 de julio de 1872, junto con los decretos del nuevo Jefe Supremo, se publicaron los telegramas y notas de apoyo en provincias, o al menos en un sector del aparato estatal, opuesto al ascenso del civilismo. Figuras como Nicolás Rebaza en Trujillo, Ladislao Espinar en Ica, o Gregorio Relayze en Chincha, telegrafiaron su aceptación al nuevo gobierno.

|

| Telegramas de adhesión al gobierno de Gutiérrez publicados en El Peruano del 24 de julio de 1872. |

En Lambayeque, el coronel Agustín Bedoya informó telegráficamente el 23 de julio la adhesión al régimen de Gutiérrez, pero al pedir más datos para disipar la alarma local, se produjo una interrupción en la línea; cabe la posibilidad de algún sabotaje por parte de los opuestos al pronunciamiento. Por eso, al día siguiente, reparada la avería, Bedoya reiteró su apoyo al gobierno de facto.

Es curiosa la reiterada mención a la existencia de un acta de adhesión al régimen gutierrista, la cual, evidentemente y a la luz de los hechos de los siguientes dos caóticos días, fue destruida para evitar incomodidades políticas en las provincias lambayecanas. Otro sería el tenor de El Peruano el 25 de julio, dictando medidas para afianzar el régimen de facto, y aún más distinto, sería el tenor de El Peruano del 27 de julio, después de la dantesca víspera.

El viernes 26.

|

En este mapa del centro de Lima, se pueden apreciar los escenarios del drama de julio de 1872: (A) Palacio de Gobierno; (B) Calle Pileta de la Trinidad, donde vivía Manuel Pardo; (C) Congreso de la República; (D) Estación de San Juan de Dios, donde fue victimado Silvestre Gutiérrez; (E) Iglesia de los Huérfanos, a donde fue trasladado su cadáver; (F) Cuartel de San Francisco, donde fue asesinado el presidente Balta; (G) Cuartel de Santa Catalina, última resistencia de Tomás Gutiérrez; (H) Plazuela de la Merced, donde se encontraba la botica "La Unión Peruana", en la que fue asesinado Tomás Gutiérrez. La línea naranja es el recorrido de Tomás Gutiérrez desde Santa Catalina hasta su final. (Detalle del plano de Lima del Ing. Santiago M. Basurco hecho en 1904) |

Amaneció el viernes 26 de julio de 1872. Temprano en la mañana, Silvestre Gutiérrez condujo tropas al Callao, regresó a Lima para informar que la situación estaba controlada, y volvió a salir hacia la estación del ferrocarril de San Juan de Dios (actual plaza San Martín). Llevaba quince mil soles y despachos en blanco para premiar la lealtad de sus subordinados. Caminó solo, haciendo gala de valor, a través de grupos hostiles que lo veían pasar en silencio. Pero al llegar a la estación, un grupo de exaltados decidió atacarlo. Ante los vivas a Pardo, el irritable Silvestre salió a la puerta de la calle Quilca, y disparó al grupo, que le respondió el fuego, hasta que una bala impactó en el lado derecho del cráneo de Silvestre. Cuando el coronel cayó, la turba se lanzó sobre su cadáver, dejándolo casi desnudo; un inglés Kilpatrick llevó el cadáver a la iglesia de los Huérfanos. Era cerca del mediodía.

Mientras tanto, Tomás Gutiérrez almorzaba en Palacio con el coronel Rosa Gil, abriendo la posibilidad de someterse al segundo vicepresidente, general Francisco Diez-Canseco, a cambio de quedar en libertad para retirarse del país con sus hermanos y los comprometidos que deseasen irse. Pero al llegar la noticia de la muerte de Silvestre, considerado como el brazo derecho de Tomás, la serenidad abandonó al dictador. Ya no podía abrigarse esperanzas en el arreglo pacífico ofrecido por Rosa Gil; lo único que quedaba era defenderse y lo primero que hizo Tomás, fue informar lo ocurrido a Marceliano, que estaba al mando de su batallón en el cuartel San Francisco, custodiando al depuesto presidente Balta.

Y es en este momento, que surge una de las grandes preguntas de aquel día terrible. Marceliano formó a su batallón Zepita, y marchó a Palacio para reunirse con Tomás. Los testimonios coinciden en señalar que Marceliano ya había salido con su batallón, cuando se escucharon detonaciones en el interior del cuartel: en esos momentos, el mayor Narciso Nájar, el teniente Juan Patiño y el capitán Laureano Espinoza ingresaron a la habitación en la que el depuesto presidente Balta dormía después de almorzar y lo acribillaron a balazos. Producto de los impactos, el cadáver cayó del catre. Según la autopsia practicada, el cadáver del presidente exhibía once heridas, diez de armas de fuego disparadas a bocajarro y un bayonetazo en el cuello; la muerte debió ser instantánea y el bayonetazo fue para cerciorarse del deceso. No hubo tiempo a los auxilios médicos o religiosos que algunos testigos afirmaron luego.

.jpg)

|

El asesinato del presidente José Balta en la habitación donde estaba prisionero.

(grabado inserto en la obra Revolución de Lima) |

Los asesinos del presidente afirmaron luego que actuaron por órdenes de Marceliano, y ello sirvió a Nájar y Patiño para eludir la pena de muerte usando dichas supuestas órdenes como atenuante; Espinoza había sido condenado a prisión debido a que no llegó a disparar contra el presidente. Pero habría que tener en consideración que Nájar era enemigo personal del coronel Balta, desde 1854, en que el futuro presidente, jefe entonces del batallón Yungay, hizo flagelar duramente al entonces sargento Nájar. Por otro lado, existen testimonios en el sentido que Marceliano Gutiérrez había insistido en deportar a Balta, propósito que no se había realizado por retraso del barco respectivo. El mismo Tomás Gutiérrez, al momento de ser detenido, se sorprendió: "¿Cómo? Habrá sido asesinado por la tropa"; ello indicaría que, o Marceliano no se atrevió a contar el crimen a su hermano, cosa dudosa dada la subordinación entre hermanos, o que tampoco Marceliano tenía conocimiento del asesinato de Balta. Pero el secretario general Fernando Casós, afirmó que presentó verbalmente su renuncia a Gutiérrez al enterarse del asesinato del presidente, y se asiló en la legación ecuatoriana, tras redactar su renuncia en la misma puerta de la legación. Así pues, quizá nunca sepamos a ciencia cierta si los Gutiérrez dieron o no la orden de asesinar al presidente.

|

Funerales del presidente Balta el 31 de julio de 1872.

(Biblioteca Nacional del Perú) |

Lo que sí sabemos es lo que ocurrió luego. Marceliano y Tomás Gutiérrez se dirigieron con el batallón Zepita al fuerte de Santa Catalina, donde estaba Marcelino con su batallón. Allí, se habría producido una discusión entre los hermanos sobre el rumbo a tomar, marchando Marceliano y su batallón al Callao. Nunca más volverían a verse: Marceliano fue muerto mientras intentaba girar los cañones de la fortaleza del Real Felipe hacia la población. Una versión sostiene que el tiro fatal partió del pueblo; otra sostiene que le disparó un sargento apellidado Fernandini, muerto en el acto por los leales al coronel.

|

Barricada en las cercanías del cuartel de Santa Catalina.

(grabado inserto en la obra Revolución de Lima) |

El dictador había dejado Palacio de Gobierno a cargo del prefecto Darío Navarro, pero tras un corto tiroteo, a eso de las cinco y treinta de la tarde, Navarro rindió sus fuerzas de celadores al segundo vicepresidente, general Francisco Diez-Canseco. Diez-Canseco ordenó buscar y traer al primer vicepresidente, coronel Mariano Herencia Zevallos, quien en el acto lo nombró ministro de Guerra. Mientras tanto, la población hostil al golpe había formado barricadas alrededor de Santa Catalina, rodeando a Tomás y Marcelino; se temía un ataque de las tropas a Palacio, y a las nueve de la noche, una violenta salida de las tropas de Santa Catalina, pareció corroborar ese temor. En realidad, sin agua o luz, y con las municiones agotándose, la salida servía para permitir el escape de Tomás y Marcelino, vestidos de paisano. Se separarían en la esquina del cuartel; Marcelino logró asilarse en una casa amiga, mientras que Tomás tomó otra ruta que le fue fatal.

Acompañado por su ayudante Corrales y embozado en una capa, Tomás Gutiérrez intentó esquivar las calles céntricas, cuando topó con una partida al mando del coronel Domingo Ayarza, que lo reconoció a pesar que Tomás lanzó un viva a Pardo. Sin mayor resistencia, el fallido dictador entregó su arma a Ayarza, pidiendo ser llevado a la casa de Francisco Diez-Canseco en la calle Boza (actual cuadra octava del Jirón de la Unión). Había sido Jefe Supremo de la República por cien horas.

Ayarza testimonió luego, que "en los momentos que nos dejaban tranquilos las gentes que nos rodeaban me dijo con tono de arrepentimiento: 'He hecho esta salvajada: pero cualquiera otro en mi situacion, habria hecho lo mismo: todos los jefes y oficiales han estado comprometidos.' Que mas tarde me dijo: 'Sé que ha muerto mi hermano Silvestre;' á lo que le respondi: 'Si; pero tambien ha sido asesinado el Presidente:' '¡como!' esclamó al parecer sorprendido '¿habria sido asesinado por la tropa'? No, le repuse; quien le ha asesinado es Marceliano tu hermano: á esta respuesta bajo la cabeza, y siguió en silencio hasta que nos separamos".

Poco más adelante, tras avanzar en medio de gritos y disparos de una creciente turba furiosa, en la esquina de Espaderos (quinta cuadra del Jirón de la Unión) y Plateros de San Pedro (primera cuadra del Jirón Ucayalí), Ayarza entregó al prisionero al capitán de navío Lizardo Montero, destacado dirigente del civilismo, y se dirigió a Palacio a informar a Herencia Zevallos. Montero apenas pudo avanzar una cuadra, pues en la plazuela de la Merced, se concentró una caldeada multitud dispuesta a no dejar pasar a Gutiérrez (el que era llevado de los brazos por Daniel Nieto y por un francés que se decía su amigo); el marino no pudo aplacar a la turba, que incluso empezó a pedir por su cabeza, por lo que al final, volvió grupas hacia la Plaza Mayor, dejando al prisionero a su suerte.

El boticario Francisco Esteban Valverde, propietario de la botica "La Unión Peruana", intentó socorrer al fallido dictador haciéndole entrar en su establecimiento a fin que pudiera salvarse por la puerta falsa. Pero Tomás Gutiérrez ya no podía casi caminar, pues "se hallaba poseido de una fuerte convulsion nerviosa у de un frio general en su cuerpo", quejándose que ya no podía más y que nada traía: "hasta el reloj que traía me lo ha quitado este francés de la vuelta amigo mio". Lo escondieron en un baño lleno de cajones. La turba, detenida en la puerta por Valverde y otras personas, se abrió paso por la puerta falsa, encontró a Tomás Gutiérrez en el baño y una descarga lo mató instantáneamente. Valverde recordaría luego: "Hasta ese momento creia yo que ya habria salvado el general, y en esa persuacion decia á los que se precipitaban en el establecimiento que nadie habia ya dentro, cuando vi que sacaban al general arrastrado de dentro de las habitaciones, y con disgusto presencié que algunas personas decentes, le dispararon tiros despues de muerto; otros tomaban los frascos y se los tiraban á la cara". El cadáver fue arrastrado, baleado y acuchillado; un individuo sableó el pecho de Tomás Gutiérrez, gritándole "¡Dictador! ¡querias banda, toma banda!". Eran algo más de las diez de la noche.

|

Los cadáveres de Tomás (colgado más alto) y Silvestre Gutiérrez colgados de las torres de la Catedral de Lima la mañana del 27 de julio de 1872; en esa fotografía se inspiró la célebre fotografía editada que muestra los cadáveres de un tamaño desproporcionado a fin de hacerlos notar.

(fotografía publicada por Pedro Felipe Cortázar en la colección Documental del Perú, 1966) |

Un grupo de exaltados se dirigió a la iglesia de los Huérfanos por el cadáver insepulto de Silvestre para unirlo con el de Tomás; ambos fueron arrastrados hacia la Plaza Mayor, donde fueron colgados en dos farolas. A las cuatro de la madrugada, el vicepresidente Herencia Zevallos ordenó que fueran descolgados y colocados en la prevención de la puerta principal de Palacio. A eso de las ocho de la mañana, surgió el grito de colgar a los Gutiérrez de las torres de la Catedral, entonces llena de andamios por reparaciones. La escasa guardia de Palacio no pudo o no se atrevió a oponerse a la turba, que colgó a ambos hermanos de las torres.

Cincuenta años después, Faustino Silva recordaría con disgusto lo ocurrido: "El cadáver de Silvestre conservaba el calzoncillo puesto y tenía el frente hacia la plaza; el de Tomás sin ninguna ropa, como ya he dicho, por el modo como le habían puesto la soga en el cuello tendía a dar la espalda a la plaza, por lo que un muchacho que estaba encaramado en una claraboya inmediata, empujaba el cadáver con un palo, como medio de obligar al cuerpo a dar frente a la plaza; detalle que no olvido por la impresión que me causó; el comentario del pueblo a cada vuelta del cadáver, no es para repetirse".

Hacia el mediodía, después de echar con cajas destempladas a un grupo de frailes dominicos que intentaban apaciguar a la turba, se escucharon los gritos de quemar a los Gutiérrez. El cadáver de Silvestre fue bajado lentamente, mientras que el cadáver de Tomás fue dejado caer de golpe, estrellándose contra las baldosas. Con leña sacada de una panadería de propiedad de Silvestre, los cadáveres fueron incinerados. El viajero italiano Perolari Malmignati diría que hubo negros ebrios que comieron de las carnes asadas; el testigo Faustino Silva rechazaría esa versión afirmando que el calor de la hoguera fue tal que habría sido "imposible aproximarse ni a dos metros de distancia". La hoguera fue avivada en la tarde para echar el cadáver de Marceliano, exhumado de la fosa común del cementerio de Bellavista. Al anochecer, todo había concluido.

|

El cadáver de Marceliano Gutiérrez arrastrado desde la estación del ferrocarril hacia la Plaza Mayor.

(grabado inserto en la obra Revolución de Lima)

|

|

|

Al día siguiente, 28 de julio, Manuel Pardo, virtual candidato ganador en las elecciones, retornó a Lima, siendo recibido apoteósicamente. Desde los balcones de su casa, lanzó un breve discurso al pueblo de Lima:

"¡PUEBLO DE LIMA!

Habeis realizado una obra terrible pero una obra de justicia. Despues de un año de sufrimientos, de persecucion y de abusos sin cuento, en un solo dia habeis castigado a los miserables que, con mano criminal, profanaron el arca santa de nuestras leyes. Las manifestaciones de que soy objeto en este instante, no las recibo sino como el hombre representante de un partido, que ha sido el blanco de las persecuciones del poder y de vejaciones de todo género.

Subo al mando por la voluntad del pueblo; y aquellos tres cadáveres que se ostentan frente à nuestra Metropolitana, envuelven una tremenda leccion que no olvidaré jamas!

Colocado en el poder, lo habré sido por el pueblo, y si él me eleva, tambien él sabrá sostenerme: mi gobierno será el vuestro y vuestros brazos serán mis defensores!"

|

Desembarco de Manuel Pardo en el Callao el 28 de julio de 1872.

(grabado inserto en la obra Revolución de Lima) |

Fue en tal espiral de violencia que el primer vicepresidente, coronel Mariano Herencia Zevallos, asumió el mando para completar los días que faltaban al gobierno de Balta. Dio medidas para avanzar el proceso contra los asesinos de Balta y contra los funcionarios que se unieron al golpe, y acató la decisión del Congreso que el 1° de agosto de 1872, proclamó presidente electo a Manuel Pardo, quien asumiría su expectante gobierno al día siguiente.

|

Coronel Mariano Herencia Zevallos, vicepresidente encargado del mando.

(Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia) |

El juicio histórico ha sido contundente en cuanto a condenar tanto el golpe de los hermanos Gutiérrez, como la orgía sangrienta que se vivió el 26 de julio de 1872. Lejos estamos de romantizar los hechos de julio de 1872 como la lucha de un pueblo justiciero frente a la tiranía militarista. Tampoco podemos caer en el extremo de considerarla el estallido de una turba delincuencial azuzada a los peores extremos. Sin duda, se mezclaron en esa multitud, desde personas que condenaron el golpe, a los agitadores y propagandistas favorables al civilismo, y a la población desempleada y incómoda ante los problemas del costo de vida (que José Gálvez Barrenechea, en conversaciones con Jorge Basadre, llamaría "hampa ferrocarrilera").

Y es que como apuntaría Emilio Romero, “Como el Perú se convirtió en

monoproductor de guano, todas sus demás actividades se redujeron al mínimum. En

consecuencia, el renglón de importaciones creció en forma gigantesca. El Perú,

que había sido clásicamente un productor que abastecía de alimentos a su

población y aun a otros países, debió convertirse en país importador de

alimentos. [...] Además, la inflación monetaria causada por los grandes

empréstitos y las emisiones de billetes bancarios habían producido un alza

tremenda de precios, haciendo difícil y casi imposible el costo de la vida.

Este hecho no es mencionado ni advertido por los historiadores generales,

quienes solamente observan el brillo político de los generales o mariscales y

la trascendencia de sus obras públicas, sin mencionar las grandes tragedias del pueblo".

Margarita Giesecke dedicó un amplio estudio a los hechos de 1872, concluyendo que dada la naturaleza paternal de la sociedad peruana, existió una alianza coyuntural entre la élite civilista y el pueblo, donde unos encauzaron la ira de los otros por la situación socioeconómica para lograr el derrocamiento de los Gutiérrez, sin calcular lo lejos que podría llegar un sector cuya agresividad fue liberada por la declaración del Congreso.

|

Coronel Tomás Gutiérrez, Jefe Supremo de la República en julio de 1872.

(Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia) |

"Un creyente" cerraría su opúsculo con las siguientes palabras, de las que aún existen enseñanzas válidas a 150 años de distancia:

"Entretanto, del fondo del cuadro que acabamos de bosquejar, tomado de los hechos ocurridos en las jornadas del 26 y 27 de Julio, se destaca el cadáver de un personaje respetable para el pais entero por el puesto que ocupaba y muy particularmente para los que le dieron muerte. Ese cadáver es una gran enseñanza para los que mandan.

La política tortuosa é insegura que observó el Coronel Balta, preparó la revolucion que trajo en pos de sí su asesinato. ¡Cuán cierto es, que nadie puede preveer hasta donde llevará á un gobernante un paso falso!

Nosotros vemos la enseñanza y el ejemplo en el sacrificio de esta víctima... las cuerdas que sostuvieron los cadáveres de los Gutierrez, y la hoguera que los convirtió en cenizas, no evitarán las revoluciones, sino que harán mas cautos y precavidos á los revolucionarios.

Empero, esas cuerdas y esa hoguera, hacen temer mucho que se realize una vez mas este vaticinio de un ilustre publicista: el porvenir de la corrupcion es la barbarie.

¡Dios nos salve!"

FUENTES CONSULTADAS.

- Arosemena Garland, Gerardo (1945). El coronel José Balta 1814-1872. Lima: Imprenta del Ministerio de Guerra.

- Basadre Grohmann, Jorge (2005). Historia de la República del Perú 1822-1933 (tomos 6 y 7). Lima: Editora El Comercio.

- Dávalos y Lissón, Pedro (1926). La primera centuria: causas geográficas, políticas y económicas que han detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de su vida independiente (tomo IV). Lima: Librería e Imprenta Gil.

- Diario Oficial El Peruano – año 1872.

- Diez Canseco, Ernesto (1950). Los generales Díez-Canseco: episodios históricos. Lima: Imprenta Torres Aguirre.

- Fuentes, Manuel Atanasio (1876). Repertorio judicial (tomo II). Lima: Imprenta del Estado.

- Giesecke, Margarita (1978). Masas urbanas y rebelión en la historia. Golpe de Estado: Lima 1872. Lima: CEDHP.

- González Prada, Manuel (1938). Figuras y figurones. Manuel Pardo - Piérola - Romaña - José Pardo. París: Tipografía de Louis Bellenand et Fils.

- Mc Evoy, Carmen (2017). La utopía republicana: Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana 1871-1919. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.

- Quiroz, Alfonso W. (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

- Romero, Emilio (2006). Historia económica del Perú. Lima: Fondo Editorial de la UNMSM.

- Seoane, Guillermo (1873). La revolución de julio. Lima: Imprenta de "El Nacional".

- Silva, Faustino (1927). La revolución de los Gutiérrez en julio de 1872. Lima: Imprenta C. Ruiz.

- "Un creyente" (1872). Las Jornadas del 26 y 27 de julio. Reflexiones acerca de las causas y consecuencias de los horrores cometidos en estos memorables días. Lima: Imprenta de La Patria.

- Varela, Héctor Florencio (1872). Revolución de Lima: reseña de los acontecimientos de julio. París: Imprenta Hispano-Americana.

- Vargas Ugarte, Rubén (1971). Historia general del Perú (tomo IX). Lima: Editorial Milla Bartres.

.png)

.jpg)