Bicentenario de las batallas de Torata y Moquegua (enero de 1823).

En medio de estos momentos críticos para el Perú, pasó inadvertido el bicentenario de la desafortunada primera campaña militar de la República del Perú, un acontecimiento olvidado entre la euforia de 1821 y los brillos de 1824. Para el profesor tacneño Peralta, ese olvido puede entenderse si se considera los resultados adversos de dicha campaña, la primera campaña a los Puertos Intermedios. "Nuestros ejércitos sufrieron vergonzosas derrotas, inexplicables contrastes. Uno que otro hecho heroíco apenas servirá de sombra para realzar el cuadro lamentable de nuestras humillaciones y desvaríos", diría Paz Soldán. Nemesio Vargas juzgaría la expedición como la “última tentativa de Buenos Ayres y Chile para emancipar al Perú: primer esfuerzo de los ambiciosos para librarse del socorro de Colombia”.

Cuando el Protector San Martín partió del Perú, dejó un plan de campaña contra los realistas que sería recogido por la Junta Gubernativa, integrada por el mariscal José de la Mar, Manuel Salazar y Baquíjano, y Felipe Antonio Alvarado. El proyecto sanmartiniano consistía en una compleja operación contra el ejército enemigo, que involucraría tres elementos: guerrilleros en el Alto Perú, un ejército en la sierra central, y otro ejército que desembarcaría en los puertos del sur del Perú, conocidos como los Puertos Intermedios. Estas tropas, actuando en conjunto, debían atacar a las dispersas fuerzas virreinales, siendo el ejército que operaría sobre los Puertos Intermedios la fuerza principal, ya que actuaría como cuña entre las tropas realistas, movilizándose por líneas interiores.

San Martín envió comisionados a Chile y a las Provincias Unidas del Río de la Plata para obtener su colaboración en dicho plan. En Chile, el ministro peruano José Cavero y Salazar, a pesar de la situación política del gobierno, logró la cooperación del Director Supremo de Chile, general Bernardo O'Higgins. En las Provincias Unidas, ya inmersas en los conflictos entre unitarios y federales, el comandante Antonio Gutiérrez de la Fuente solo consiguió buenas palabras de los gobernadores federales de Mendoza, San Juan y Córdoba, pero ninguna respuesta positiva de la unitaria Buenos Aires.

Hipólito Unanue, exministro de Hacienda, desde su curul parlamentaria, llamó la atención del Congreso para buscar fondos destinados a la expedición a los Puertos Intermedios, proponiendo una contribución forzosa entre los comerciantes extranjeros. Finalmente, el 27 de septiembre, se exigió una contribución extraordinaria de los comerciantes de Lima, con la Junta teniendo libertad para utilizar los medios necesarios para hacer efectiva dicha contribución. Ante las protestas, y tras algunos roces con los comerciantes ingleses, la contribución fue convertida en un empréstito sin interés, pero con la obligación de ser reembolsado en plazos determinados.

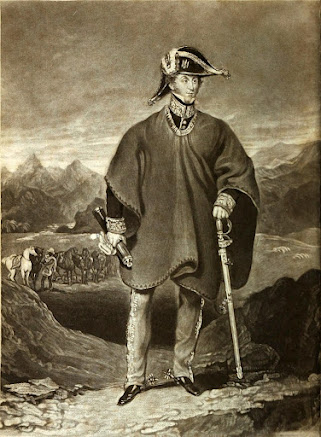

|

| Documento de la Junta Gubernativa reconociendo la contribución de un ciudadano en el empréstito para financiar el Ejército del Sur. (vendido en ebay.com) |

Las fuerzas patriotas.

Con el regreso de la división peruana que participó en Pichincha y con la llegada de una división colombiana de refuerzo, al mando del general Juan Paz del Castillo, las fuerzas independentistas ascendían a un total de once mil hombres.

- Las tropas peruanas se distribuían entre los dos batallones de la Legión Peruana, un batallón de Cazadores, los batallones 2, 3 y 4 de línea, los dos escuadrones del regimiento de Húsares, y los escuadrones Escolta del General y Dragones de San Martín. En total, sumaban 4300 hombres.

- Las tropas argentinas pertenecían a los dos batallones del Regimiento del Río de la Plata, el batallón 11 y el Regimiento de Granaderos a Caballo. En total, sumaban 2000 hombres.

- Las tropas chilenas formaban los batallones 2, 4 y 5. En total, sumaban 1800 hombres.

- La división colombiana constaba de los batallones Vencedor en Boyacá, Pichincha, Yaguachi y Numancia (posteriormente conocido como Voltígeros). En total, sumaban 2200 hombres.

El historiador español Albí de la Cuesta señaló que se trataba "de un ejército multinacional, culminación

del proceso que había llevado a las tropas de los distintos territorios bajo

control independentista a unirse frente al enemigo común. Argentinos y chilenos

habían luchado codo a codo en Chile; neogranadinos y venezolanos, en Venezuela

primero y en Nueva Granada después; colombianos y peruanos en Quito. Ahora,

fuerzas de cuatro antiguas provincias formaban conjuntamente frente a los

realistas".

Para preparar la ofensiva prevista en los planes sanmartinianos, la Junta Gubernativa decidió formar dos cuerpos de ejército: el Ejército Libertador del Sur, al mando del general Rudecindo Alvarado (hermano del triunviro Felipe Antonio), y el Ejército del Centro, bajo las órdenes del mariscal Juan Antonio Álvarez de Arenales. El Ejército Libertador del Sur contaba con la totalidad de las fuerzas argentinas y chilenas, además del primer batallón de la Legión Peruana, constituyendo la fuerza principal en el ataque a las posiciones realistas en el sur del Perú. El Ejército del Centro, por su parte, tenía la misión de avanzar desde Lima hacia la sierra central, atacando las fuerzas realistas en el valle del Mantaro y evitando que pudieran apoyar a las fuerzas realistas en Cuzco y Arequipa.

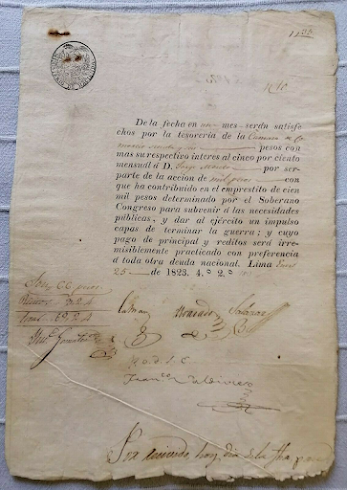

|

| Fotografía del general Rudecindo Alvarado, hacia 1870, en sus últimos años de vida. (Granaderos Bicentenario - Facebook) |

La rapidez era esencial para la expedición, pero la sorpresa nunca se logró: las noticias corrían rápidamente de un campo a otro, y además, era imposible disimular los preparativos de la expedición principal. Aun así, Alvarado debía demostrar una actividad insuperable para lanzar un audaz golpe sobre las fuerzas realistas, sin permitirles desplegar sus unidades. Con las huestes realistas de Arequipa destruidas, Alvarado podría avanzar, ya al norte para reforzar al Ejército del Centro, o al sur para arrollar a los realistas del Alto Perú.

Oriundo de Salta, el general Alvarado gozaba de prestigio como valiente, ganado en las campañas del Alto Perú y en Chile, bajo las órdenes de Belgrano, Rondeau y San Martín. En la batalla del Bío-Bío, el 19 de enero de 1819, Alvarado comandaba los Cazadores de los Andes. Llevó a cabo un audaz asalto a las posiciones realistas, disparó a quemarropa y cargó a la bayoneta, lo que decidió el triunfo. Lamentablemente, aunque era un oficial idóneo para ser un subalterno eficaz, no lo era para ejercer como general en jefe: "aunque animado del más puro patriotismo y de las mejores intenciones, este hombre benemérito fue singularmente desgraciado como soldado", diría Miller.

En carta al general Santander, el 11 de octubre de 1822, el Libertador Bolívar escribió sobre el comandante del Ejército Libertador del Sur: "El general Alvarado manda el ejército; este oficial tiene la mejor reputación. Todos le conceden cualidades eminentes, pero es un general flamante y además es un general muy nuevo, que a los ojos de sus compañeros debe parecer como un subalterno y no como jefe. El ejército que manda Alvarado está muy mal compuesto; es aliado de cuatro naciones independientes; cada ejército tiene una opinión diferente y ninguno tiene interés nacional. Además los jefes son en gran parte viciosos y facciosos, de modo que Alvarado va a tener muchas dificultades para vencer". Nemesio Vargas criticaba que no se hubiese dado el mando a La Mar o a Arenales, de mayor capacidad militar; los congresistas, despertado el espíritu nacional con la partida de San Martín, preferían "correr los peligros de una derrota, á dar oportunidad á dos extranjeros de adueñarse del país y de ser los primeros adalides de la América del Sur".

Desde la Gran Colombia, el Libertador Bolívar había enviado una división colombiana a órdenes del general Juan Paz del Castillo. Sin embargo, esta división no intervino en la campaña puesto que su comandante alegó nimios y fútiles pretextos para no cooperar: cuando dijo que no podía marchar porque sus tropas se hallaban en malas condiciones y sin ropa, la Junta le pidió enviar sólo al batallón Numancia; Paz del Castillo respondió que la orden expresa de Bolívar era no disgregar su división. Se optó entonces por integrarlos en las fuerzas del Ejército del Centro, entregándosele los elementos y vestimentas pedidas, pero Paz del Castillo se negó a ayudar, diciendo que el mariscal Arenales no era peruano. En carta a San Martín, el 23 de diciembre, Hipólito Unanue se quejaba: "los auxiliares de Colombia han consumido mucho dinero, no quieren salir a campaña; ponen condiciones inauditas y nos han paralizado los movimientos del señor Arenales". Finalmente, la Junta, considerando que los colombianos entorpecían las operaciones al crear dificultades, optó por licenciarlos y devolverlos a su país el 8 de enero de 1823, en buques especialmente fletados por el gobierno peruano.

En tal clima, en los primeros días de octubre, las tropas del Ejército Libertador del Sur se embarcaron en los transportes en la rada del Callao; el general Alvarado sería asistido por el general chileno Francisco Antonio Pinto como jefe de estado mayor. Al frente de las fuerzas chilenas, estaba el mariscal de campo Luis de la Cruz; al frente de las antiguas fuerzas rioplatenses, el general de brigada Enrique Martínez.

Las instrucciones que Alvarado recibió de la Junta Gubernativa, se limitaron a aconsejarle prudencia en todas sus operaciones, confiando en su criterio en lo referente a las operaciones militares. Pero el Congreso que quería intervenir en todo, también le dio unas extensas instrucciones en 17 artículos: el general quedaba autorizado para dar ascensos en el campo de batalla, para proveer las vacantes en las filas, para nombrar empleados civiles en las provincias liberadas, para hacer jurar la independencia y reconocimiento al Congreso, para celebrar tratados (bajo el principio de reconocer la independencia y el Congreso peruano), treguas y armisticios. El Congreso recomendaba a Alvarado el trato benévolo a los pueblos, la disminución en lo posible los males de la guerra, la protección a los españoles que no se mostrasen enemigos de la causa, la publicación de los decretos del Congreso y la difusión de la confesionalidad católica del nuevo Gobierno.

Según las memorias del mariscal Miller, la expedición se componía de 3859 hombres, distribuidos en los siguientes cuerpos:

- 700 hombres del primer batallón de la Legión Peruana.

- 700 hombres del batallón N.° 4 de Chile (coronel José Santiago Sánchez).

- 400 hombres del batallón N.° 5 de Chile.

- 100 hombres de la artillería de Chile (teniente coronel José Manuel Borgoño).

- 350 hombres del batallón N.° 11 de Buenos Aires (coronel Román Deheza).

- 1100 hombres del Regimiento del Río de la Plata (compuesto por los antiguos batallones N.° 7 y N.° 8 de Buenos Aires, bajo el mando del coronel Cirilo Correa).

- 509 hombres del Regimiento Granaderos a Caballo (al mando del coronel Mariano Necochea).

|

| Mapa de la campaña librada por el general Alvarado en el sur del Perú entre noviembre de 1822 y enero de 1823. (publicado en la Historia Militar del Perú del general Dellepiane) |

El 10 de octubre, dos mil hombres partieron del Callao, a las órdenes del entonces coronel Guillermo Miller, y entre el 14 y el 17, partieron el resto de las fuerzas, escoltados por la fragata O’Higgins, bajo el mando del almirante Manuel Blanco Encalada. El viaje por mar a Iquique demoró 53 días, colmado de incidencias. Primero, la averiada corbeta Independencia debió ser enviada al Callao, distribuyendo la tropa embarcada entre las otras naves. Luego, la colisión entre las fragatas Mackenna y O'Higgins, la noche del 30 de noviembre. Por último, llegó a escasear el agua al prolongarse el viaje.

Sin embargo, el ánimo iba alto. Miller recordaría: "La tropa se condujo perfectamente en el pasaje y un aire de alegría reinaba en ella, al cumplimiento de todas sus obligaciones. Eran sumamente adictos a sus oficiales, muy subordinados, limpios en sus personas y sus cosas y sensibles al más pequeño acto de atención o bondad. Las tres cuartas partes de la legión eran indígenas y muchos de ellos no podían hablar otra lengua que la suya nativa (la quechua) cuando se reunieron al cuerpo; pero aprendieron pronto las palabras de mando en español y su deber como soldados, todo lo cual les enseñaron con arreglo a la ordenanza española. Generalmente son de poca estatura, robustos y sin barbas, de color moreno y cutis reluciente. El resto de la gente eran mulatos y unos pocos criollos blancos que generalmente eran sargentos. La música era excelente y se componía de veintidós individuos, de los cuales doce tocaban por nota. En horas de tedio y noches de luna, la hacían tocar para que los indios cantasen sus yaravíes, mientras que los locuaces mulatos contaban cuentos o cantaban con los blancos las canciones favoritas de Lima, a cuya voluptuosa ciudad tienen los naturales una entusiástica afición. Los oficiales en el alcázar cantaban canciones patrióticas y nacionales, y la mayor parte tenía buena voz y mucho gusto para la música. Esa rigidez y distancia que se guarda hacia el soldado, quizás útil y aún necesaria en algunos ejércitos europeos, no existían entre los patriotas. Frecuentemente hablaban con sus oficiales y recordaban los placeres y ocupaciones de sus primeros años en los pueblos de su naturaleza; pero no por ello se tomaban libertades o confianzas indebidas, antes al contrario esta condescendiente familiaridad de los oficiales alimentaba el cariño de los soldados sin que disminuyese su respeto. Estos vínculos de estimación entre oficiales y soldados son muchas veces, en momentos de peligro, más fuertes y efectivos que la deferencia o sumisión producida por una fría severidad, las cuales si una vez llegan a romperse, no las reemplaza ningún sentimiento de mero respeto o ciega obediencia".

Recordaba el mariscal Miller en sus memorias: “El plan de operaciones de los independientes para la campaña que iban a abrir parecía excelente. Las divisiones realistas estaban muy distantes unas de otras, y tan diseminadas en uno de los países más montañosos del mundo que parecía muy fácil atacarlos separadamente. Las esperanzas de los patriotas se avivaron y todo parecía prometer un pronto fin a la lucha en el Perú". No obstante, como afirmó Gonzalo Bulnes, “Este vasto plan de campaña era bueno para ser desarrollado en un texto de estratejia, porque tiene apariencias de sencillez i de grandiosidad capaces de entusiasmar a un alumno de estudios militares; pero en la práctica ofrecia los mas sérios inconvenientes i las mas insuperables dificultades”, y pasaba a reseñarlas. Concibiendo las posiciones realistas como una línea militar y contando con el dominio del mar, se creyó posible cortarla a través de ataques simultáneos, aislando las divisiones realistas e impidiendo su reunión. Sin embargo, al estar en las alturas, la línea realista podía considerarse una posición fortificada, cuyo asalto debía realizarse cruzando el desierto, lo que retrasaría el avance patriota, dando tiempo a los realistas a concentrarse en los puntos amenazados. Además, la coincidencia de los ataques debía ser “tan perfecta como rara vez se realiza aun en los ejércitos mejor preparados”, quedando las fuerzas patriotas, en cualquier caso, en situación desventajosa al enfrentar cansadas tras el cruce de la cordillera a las frescas tropas realistas, acostumbradas al clima serrano.

En todo caso, luego de tan ardua navegación, finalmente el 11 de noviembre, se arribó a Iquique. Allí, se esperaba contar con refuerzos chilenos, pero Alvarado no los encontró. La situación política en Chile, marcada por la oposición al régimen del general O’Higgins, impidió el envío del batallón N.° 7 de Chile (de hecho, pronto estallarían rebeliones en Concepción y Coquimbo, que forzarían al general O'Higgins a renunciar en una emotiva ceremonia ante el cabildo de Santiago el 28 de enero de 1823). Estos retrasos generaron tensiones entre el ejército de los Andes y el ejército chileno, que Alvarado resolvió dejando en Iquique al batallón N.° 2 de Chile con 160 hombres, bajo el mando del teniente coronel Bermúdez, para que levantase efectivos, y luego de cruzar la cordillera, colaborasen con los guerrilleros del Alto Perú, tras lo cual, se dirigió con lo principal de sus fuerzas a Arica.

Mientras tanto, el 3 de diciembre de 1822, Miller y la vanguardia del ejército habían desembarcado en Arica. Cuatro días después, Alvarado arribó desde Iquique. Su estancia de tres semanas en Arica aún genera críticas entre los historiadores. El general Dellepiane apuntó que su inacción merece la más dura crítica, que la campaña habría sido un éxito de haber mostrado Alvarado una actitud más enérgica y decidida: “La irresolución del Caudillo originó el fracaso de la expedición; por ella, los realistas tuvieron el tiempo necesario para reunirse, que era lo único que les hacía falta”. Sin embargo, su cautela parece que se debía a la necesidad de reunir animales y provisiones para entrar en campaña, especialmente por la estrategia que el brigadier realista Gerónimo Valdés había aplicado: "Alvarado era general del Perú i se creía obligado a congraciarse el sentimiento de los habitantes. […] En cambio, Valdés se batía por i para España. Sacaba los recursos de donde los había, tomaba los hombres a la fuerza, imponía cupos, sin cuidarse de las simpatías del público, sabiendo que las tendría en caso de vencer, como sucedió", apuntó Bulnes.

La aparente inacción de los patriotas desanimaba a los lugareños y desmoralizaba a la tropa, dándose cada vez más casos de indisciplina. Entonces el vehemente Miller habría increpado la pasividad al general Alvarado, y éste, disgustado, habría manifestado al inglés que, si le parecía bien, podía retirarse. La mediación de otros jefes, como el almirante Blanco Encalada, llevó a un acuerdo: Miller, apartándose del plan, tomaría la compañía de cazadores de la Legión Peruana, unos 120 soldados, y se trasladaría al norte, para atraer la atención de los realistas, indagar sus movimientos, y sin duda, reducir la fuerza con la que Alvarado se enfrentaría. Además, se enviaría al mariscal de la Cruz a Chile para solicitar del gobierno de O'Higgins, el envío de 800 soldados de infantería y (al menos) un escuadrón de caballería; la misión fracasó por la coincidencia en fechas de la derrota de Alvarado y la renuncia de O'Higgins. La fuerza de Miller se embarcó el 21 de diciembre, desembarcó en Quilca, y su intensa actividad, llegando a derrotar pequeños destacamentos españoles, capturar algunos realistas e interceptar sus correos. Contra la pequeña fuerza se movilizaron el brigadier José de Carratalá desde Arequipa y el coronel Manzanedo desde Lucanas. Enterados de los resultados de Torata y Moquegua, y estando Miller gravemente enfermo, la fuerza debió reembarcarse al Callao, a donde arribó el 12 de marzo.

|

| Busto del mariscal Guillermo Miller en el Instituto Sanmartiniano del Perú. (fotografía del autor, 2019) |

Por su parte, Alvarado decidió avanzar hacia zona más saludable para sus fuerzas que el malsano valle de Azapa. El 23 de diciembre, el Regimiento del Río de la Plata, los Granaderos a Caballo y 4 piezas de artillería, al mando del coronel Correa, emprendieron marcha hacia Tacna, punto que ocuparon al día siguiente, siendo recibidos con gran entusiasmo por el pueblo tacneño. El 1° de enero de 1823, estas fuerzas fueron reforzadas por los batallones N.° 5 de Chile (el general Pinto afirmó en sus apuntes que ningún batallón chileno partió a Tacna, indicando que "Se hallaba allí integro i completo lo que se llamaba ejército de los Andes, con la agregacion de un batallón peruano bien subordinado i regularmente disciplinado", refiriéndose a la Legión Peruana) y N.° 11 de los Andes, al mando del general Enrique Martínez, quien se hizo cargo de todas las tropas acantonadas en Tacna. Para entonces, los realistas estaban en acción.

La movilización realista.

El Ejército Real del Perú se hallaba bajo el mando del teniente general José de la Serna, virrey del Perú desde enero de 1821, y ocupaba los territorios de la jurisdicción de las antiguas Audiencias de Cuzco y Charcas, esto es, el sur del Perú y el Alto Perú. Sus fuerzas se dividían en tres grandes agrupamientos: en el valle del Mantaro, el mariscal de campo José de Canterac con cerca de 5 mil efectivos; en Arequipa, el brigadier Gerónimo Valdés con 3 mil; y en Potosí, otros 3 mil hombres, al mando del general de brigada Pedro Antonio de Olañeta. Además, contaba con destacamentos y cuadros de batallones en Cuzco y La Paz.

Miller afirmó, sobre la base de documentación que interceptó en Quilca, que "Los realistas se alarmaron al aspecto amenazador de las circunstancias, y el virrey La Serna escribió desde el Cusco al ministro de Guerra de España que a no ser socorrido inmediatamente con refuerzos de tropas de la Península, sería imposible continuar mucho más tiempo lucha tan desigual; pues mientras sus tropas se hallaban fatigadas por la necesidad de hacer marchas a distancias casi increíbles, los patriotas como dueños del mar Pacífico podían fácilmente transportar sus ejércitos de un punto a otro, ya para atacar sus fuerzas en detalle, esparcidas por necesidad sobre una vasta extensión de territorio o va para retirarse oportunamente cuando se viesen muy acosados. El virrey se quejaba agriamente de la indiferencia con que se habían visto las repetidas reclamaciones que había hecho hasta aquel momento, pidiendo al rey le enviasen socorros, y concluía diciendo que su salud había padecido considerablemente en tan críticas y fatigosas circunstancias que se creía incapaz de llenar las difíciles obligaciones de virrey y, por lo tanto, hacía su dimisión por segunda vez, pidiendo que su majestad se dignase nombrarle sucesor”.

Sin embargo, el plan de los independentistas, dependiente en gran parte de la sorpresa, falló en ese crucial punto: “El virrey la Serna no ignoraba el proyecto de los enemigos: sabia el estado en que la expedicion se hacia á la mar, de qué fuerzas se componía, cuál era su designio capital y el punto preferente de su desembarco; asi fué que se preparó con mucho acierto para recibirla”, recordaría el general García Camba.

- Batallón de Gerona (unidad formada en la Península, aunque integrada por personal americano, al mando del coronel Cayetano Ameller y distribuida en cinco compañías).

- Batallón del Centro (unidad formada por americanos, al mando del coronel Baldomero Espartero y distribuida en cinco compañías).

- Escuadrón de Cazadores montados (unidad formada por americanos, al mando del teniente coronel Feliciano Asin y Gamarra).

- Escuadrón de Dragones de Arequipa (unidad formada por americanos, al mando del teniente coronel Manuel Horna)

- Tercer Escuadrón de Dragones de la Unión (unidad formada por americanos, sobre la base de un escuadrón peninsular, al mando del teniente coronel N. Puyol).

- Compañía de Zapadores (capitán N. Roldán).

- Dos piezas de artillería.

En palabras de Mitre,

Valdés era un “Tipo original por su carácter austero, tan desinteresado como

humano, y tan activo como resuelto, poseía á la par de un espíritu bastante

cultivado una alma intrépida y serena. Era, en suma, un hombre de guerra con

verdadero genio militar en su esfera, que á la inversa de La Serna estimaba en

alto grado las tropas indígenas, cuyas raras cualidades para la guerra de

montaña supo utilizar, haciéndose amar de ellas, y que ha dejado en América la

reputación del más temible y del más noble de sus adversarios”. Ricardo Palma

recordaría en una de sus Tradiciones Peruanas, “la sobriedad del militar, la

caballerosidad del compañero de armas y el respeto por la dignidad de la clase

que se inviste”.

Como su jefe de estado mayor, Valdés pidió el concurso del entonces coronel Andrés García Camba, quien alcanzó a las fuerzas realistas el 8 de diciembre en los altos de Moquegua. Para entonces, Valdés había ordenado que los habitantes de la costa al sur de Arequipa, que “retirasen de la aproximacion del mar toda clase de ganado y cualquiera otro recurso, señaladamente de movilidad que pudiera prestar servicio al enemigo”. Además, distribuyó sus fuerzas: el batallón de Gerona en Torata, el batallón del Centro en Omate y la compañía de Zapadores con los escuadrones de caballería en el alto de Moquegua.

Las consecuencias de las órdenes de Valdés no se hicieron esperar en el campo patriota. El general Pinto describió la situación del ejército en una carta de 12 de diciembre, al Director Supremo de Chile, general Bernardo O’Higgins: “Aunque en el boletin que le acompaño se diga que hemos encontrado recursos, el hecho es que toda la costa está desolada, i que hasta la fecha casi todo el ejército está comiendo de los víveres que sacó del Callao. No podemos movernos hasta que nos lleguen los caballos de Chile, pues con dificultad hemos podido montar un escuadron en caballos. Entre mulas de carga i de silla tenemos como 350; pero lo que mas nos aflije son las subsistencias”.

En la misma carta, el general Pinto evidenció que el ejército sabía de la política de tierra quemada de Valdés: “Luego que el enemigo supo nuestro desembarco en Arica, ha situado la mayor parte de sus fuerzas en Torata, cuyo pueblo mora cuatro leguas de Moquegua. Lo mas sensible es que por falta de movilidad en nuestro ejército, le estamos dando todo el tiempo suficiente para que reuna cuantas fuerzas pueda i destruya lo que crea pueda aprovecharnos”. Y luego se quejaba de la demora en los refuerzos chilenos: “Hemos sabido que la caballería i reclutas que usted nos enviaba habia llegado al Callao. Mucho temo que nos escamoteen o cambien la tercia parte de la jente: tal es el hábito que se tenia de despojarnos de soldados chilenos”.

El virrey, sabiendo que las fuerzas de Valdés eran reducidas

frente a las de Alvarado, ordenó al mariscal de campo José de Canterac, al mando de las

tropas realistas en la sierra central, que enviase al Cuzco algunas unidades. Canterac,

que conocía bien la situación en Lima, convencido de que no había que temer

algún peligro para sus fuerzas en Jauja, se puso personalmente en marcha en la

primera quincena de noviembre de 1822, con dos escuadrones más de lo que le

pedía el virrey; a cargo de las fuerzas de Jauja, quedaba el brigadier Juan de Loriga.

El virrey acabó por aceptar la iniciativa de Canterac, quien “ambicionaba

hallarse en todas partes donde hubiera mayor riesgo: esta ambicion era eminentemente

honrosa, pero no siempre podría ser compatible con los intereses del mejor

servicio”, según recordaría García Camba; de hecho, en 1835, Canterac sucumbió

víctima de ese vehemente arrojo al intentar sofocar un motín en Madrid.

Tras hacer algunos cambios en las unidades, Canterac marchó a Puno, con aproximadamente 2000 soldados (Paz Soldán afirmó que eran 2400), distribuidos en los batallones Burgos y Cantabria (unidades peninsulares, rehechas con americanos), dos escuadrones de Dragones de la Unión y dos de Granaderos de la Guardia (unidad formada por americanos), además de dos piezas de artillería. Por su parte, Valdés recogió toda la información posible sobre los movimientos de Alvarado, trasladándose a Sama. Además, en el Alto Perú, el ejército de Olañeta, enterado de la presencia patriota en Iquique, preparaba sus fuerzas para descender sobre Tarapacá. De esta manera, el plan del virrey La Serna era defensivo: Valdés formaría la vanguardia, Canterac permanecería en Puno como una fuerza de observación, y el mismo virrey se quedaría en Cuzco con una fuerza capaz de acudir al punto que fuera necesario.

Los primeros choques.

El 9 de diciembre, Valdés recibió un emisario de Alvarado que ofrecía un canje de prisioneros (en Iquique habían apresado un oficial y seis soldados), a lo que el brigadier realista, recelando que el emisario tenía la intención oculta de reconocer su situación, respondió que "como la presente campaña debía ser de corta duracion por sus circunstancias se trataría del canje que el señor Alvarado proponía despues de terminada". Luego de una rápida incursión a Tacna y Pachía en la quincena de diciembre, donde se informó mejor de la situación de las fuerzas patriotas, Valdés regresó a Sama.

Hasta el 29 de diciembre de 1822, los reportes de los exploradores realistas informaban que sólo había 1200 soldados patriotas en Tacna. Sea para informarse por si mismo de la veracidad de sus informantes, o para sorprender la tropa patriota en Tacna (ignorando la llegada de refuerzos patriotas de Martínez), Valdés salió de Sama la tarde del 31 de diciembre; lo acompañaban 400 infantes montados, 400 jinetes y 2 piezas de artillería. Sin embargo, en medio de la camanchaca, el guía se perdió en el desierto, por lo que cuando amaneció el 1° de enero, ambos bandos se divisaron, frustrándose la sorpresa. Martínez desperdició la oportunidad que le ofrecía el tener a Valdés en campo abierto, con sus fuerzas acosadas por la fatiga y la sed, en la meseta que domina Tacna. El brigadier realista marchó hacia el este y bajó sin oposición al valle del Caplina, llegando a Calana, a 10 kilómetros de Tacna. Mientras sus soldados y las acémilas descansaban y se reponían de la marcha nocturna, Valdés se agenciaba de noticias sobre los refuerzos patriotas, disponiendo la vigilancia en el camino a Tacna.

Recién dos horas después, Martínez hizo marchar sus fuerzas hacia Calana. Conocía el número reducido de las fuerzas de Valdés, gracias a la captura en esos momentos, del teniente coronel de los Pardos de Arica, el "honrado y fiel" afroperuano Martín Oviedo, quien había partido de Sama con pliegos para Valdés. García Camba recordaría con amargura que Oviedo, creyendo que las fuerzas delante eran realistas, cayó en poder de las fuerzas de Martínez, quien lo calificó como espía pese a su uniforme e insignias y a los pliegos que portaba, y “lo hizo pasar en seguida por las armas con la mas indisculpable barbaridad”. Martínez se justificó en abril, en respuesta a las recriminaciones de Canterac durante unas negociaciones, afirmando que Oviedo "entró en los diferentes lugares donde se hallaban los cuerpos situados, y al retirarse ya por el último de ellos fué reconocido por un paisano el que gritó inmediatamente que le prendieran [ya] que era enemigo", siendo detenido y pasado por las armas. Ambas versiones podrían complementarse: quizás Oviedo, efectivamente se extravió, y creyó que las fuerzas de Martínez eran las de Valdés, y recorrió el campo en busca del brigadier, hasta ser detenido, ya sea al intentar salir habiendo notado que eran las fuerzas patriotas, ya sea aún convencido de hallarse con las fuerzas realistas.

Habiendo avistado las columnas de infantería y caballería de Martínez, Valdés colocó guerrillas de caballería en los puntos que le parecieron idóneos, detrás de las cuales, desplegó sus fuerzas escalonadas: primero el Gerona, luego los dos cañones y cubriendo la retaguardia, el Centro. “En este estado aquel puñado de españoles en su gran mayoría peruanos, esperaron al enemigo con una serenidad, una firmeza y una confianza verdaderamente imponentes”, escribió García Camba. Tal confianza se veía reforzada por la desganada persecución emprendida por Martínez, a tal punto, que esas débiles guerrillas de caballería bastaron para contener la escasa acometividad patriota. Recién hacia la una de la tarde, Martínez se animó a atacar a las descansadas fuerzas de Valdés, que usaron el resto de la tarde en replegarse en orden hacia Pachía; la caballería patriota acosó a las fuerzas realistas, sin lograr desordenarlas. Las fuerzas patriotas siguieron a las realistas, y al atardecer, abandonaron la persecución, regresando a Tacna. El audaz brigadier, libre de amenazas, siguió viaje a Tarata y luego a Candarave, a donde llegó el 6 de enero.

En su parte de los hechos, Valdés recordaría con elogio a las guerrillas que cubrieron su retirada: “Los 35 cazadores montados que con los oficiales Blanco, Peralta y Arteaga se retiraban en guerrilla bajo la direccion del primero, no hallo expresiones con que recomendar su bravura y órden, obligando en diversas ocasiones á las numerosas guerrillas enemigas á replegarse sobre sus columnas; y aun asi no han podido evitar que el valiente Blanco atravesara con su espada á un oficial enemigo, teniendo bastante frescura para apearse á recoger el sable y sombrero del muerto”.

Los tres oficiales mencionados elogiosamente en el parte de

Valdés eran americanos. Uno de ellos, el capitán Pedro Blanco, por su valor,

recibió del brigadier una espada de honor y el ofrecimiento de un ascenso al

grado de teniente coronel. Sin embargo, días después se pasó al bando patriota,

llegando a ser elegido presidente de Bolivia en diciembre de 1828; su gobierno

sólo duró cinco días, y el 1° de enero de 1829, sexto aniversario de su valiente

actuación en Calana, fue asesinado por sus carceleros, que arrojaron su cadáver

desnudo a una pila de estiércol. “Sensible es por cierto que un oficial tan

recomendable hubiera sido sacrificado sucesivamente al furor de los mismos

independientes, á cuyas filas se había pasado desconfiando tal vez de los

esfuerzos de los realistas para sostener su causa”, se lamentaría el

historiador español Torrente.

Las críticas a Martínez no se hicieron esperar. El general Pinto no se explicaba “la causa de esta culpable inaccion, o mas bien, de este cobarde procedimiento”. No fue distinta la crítica de Paz Soldán:

La misma noche del 1° de enero, el general Pinto y la división chilena llegaron a Tacna y al día siguiente, arribó el general Alvarado, que informado de lo ocurrido, “no hizo mas que encogerse de hombros. ¿I qué otra cosa podía hacer?”. Ese mismo día, el Congreso en Lima aprobó un decreto concediéndole una medalla de oro con la inscripción: “El Congreso Constituyente del Perú. – Al Mérito Distinguido. – Año de 1823. – 4° de la Independencia y 2° de la República”; un decreto similar se aprobó para el mariscal Arenales, siendo promulgados ambos decretos el 3 de enero.

Mientras Valdés se retiraba, se produjeron dos escaramuzas: una favorable a los patriotas en Ilabaya (6 de enero), y otra favorable a los realistas (7 de enero). Al llegar el brigadier a Moquegua, el 11 de enero, se informó de la presencia de 150 soldados patriotas en Locumba, y que el resto de la fuerza de Alvarado se hallaba en Sama. Entonces, dispuso que el coronel Cayetano Ameller, con tres compañías del batallón de Gerona y 125 caballos, marchase a Locumba y sorprendiese al adversario. El 14 de enero, Ameller ocupó Locumba, pero se encontró con toda la división de Alvarado, que había llegado la víspera.

Fatigada tras la marcha nocturna, la tropa realista realizó un movimiento oblicuo, quedando a retaguardia de la fuerza patriota. Dejando unas guerrillas para cubrir su retirada, Ameller y sus tropas tomaron el curso del río Locumba, replegándose hasta las alturas de Candarave. Las fuerzas que el general Pinto dirigió en su persecución no pudieron alcanzarla, pese a acosarla durante cinco horas (según el general chileno, los Granaderos a Caballo rehusaron en dos ocasiones la orden de cargar sobre las fuerzas realistas). “Justo es decir, que la disciplina, el valor y la sangre fría, salvaron á Ameller; y que Alvarado cometió una grave falta en dejarlo escapar; pues una victoria fácil hubiera retemplado al soldado, y hubiera reparado con creces la pérdida de tantos días”, apuntaría Nemesio Vargas, añadiendo que el hecho que tanto Valdés como Ameller, hubieran estado a punto de ser derrotados, uno en Calana y el otro en Locumba, debido a la falta de información precisa, es testimonio del patriotismo de los tacneños.

Lejos de peligro y habiendo perdido sólo 5 hombres y algunos caballos, Ameller condujo su tropa a través de Mirave hacia las alturas del valle de Locumba, y luego hacia Torata, punto donde las fuerzas de Valdés se concentraban para reunirse con los batallones que, con Canterac al frente, marchaban desde Puno. Estas escaramuzas servían para atraer al Ejército Libertador del Sur hacia un punto apartado de la costa, donde se viera obligado a aceptar combate contra sus fuerzas combinadas con las que marchaban con Canterac. Así, el 17 de enero, mientras el ejército de Alvarado llegaba a La Rinconada, punto situado a 25 kilómetros de Moquegua, Valdés escribía a Canterac: “Hasta ahora todo ha salido á medida de mis deseos. El enemigo sin advertirlo marcha á su total destruccion”.

La batalla de Torata.

La mañana del 18 de enero, Valdés se enteró por sus avanzadas, que el ejército patriota estaba cerca de Moquegua. En la tarde, por el sector conocido como El Portillo, Alvarado y su ejército ingresó a la villa de Moquegua. Ambos ejércitos estaban a la vista, pero a pesar de tener más fuerzas que Valdés, una vez más, Alvarado no tomó iniciativa alguna, por lo que el brigadier marchó hacia Torata. Alvarado diría después, en carta a San Martín, que habría batido a Valdés de no ser porque "algunos Gefes no se hubieran empeñado en descansar con cuyo motibo me vi precisado a detenerme dos días y el 19 de Enero rompí el mobimiento sobre Torata". Los patriotas a su turno, levantaron campamento en Samegua, en las afueras de Moquegua.

La población moqueguana recibió con gran entusiasmo a las fuerzas patriotas. Tomás Dávila, un niño de 12 años entonces, recordaría en 1853: “¡Oh día de tanto regocijo y alborozo! Toda la juventud moqueguana desenterrada de sus sótanos ofrecióse gustosa para aumentar el número de los beligerantes, y llenos éstos de dinero, víveres en abundancia y de cuanto apetecer pudiesen, encamináronse al día siguiente al punto de Torata, distante cinco leguas de Moquegua, y al que el español Valdés había reconcentrado sus fuerzas, sin haber podido proporcionarles la suficiente movilidad, porque conocía que el país se le rebelaba por momentos, y que solo estaba bajo su dominación el terreno que pisaba. Fueron tan públicas y espontáneas las demostraciones de Moquegua para el obsequio y recepción de los patriotas, que parece de más el describirlas”.

Al amanecer del domingo 19 de enero de 1823, las fuerzas realistas en repliegue hacia Yacango, se reencontraron con las fuerzas de Ameller en el camino de Sabaya hacia el punto que entonces se denominaba altos de Valdivia (actualmente Ilubaya). El brigadier realista decidió dejar los equipajes, ganado y enfermos, al cuidado de las tropas de Ameller, en la posición segura en los altos de Valdivia. Por su parte, en Samegua, las fuerzas de Alvarado abandonaron el campamento y empezaron a marchar hacia Torata.

|

| Plano de la batalla de Torata, el 19 de enero de 1823. (publicado en la Historia del Perú independiente de Paz Soldán) |

La topografía del campo de batalla ha variado en dos siglos, con cerros y colinas cortadas para abrir paso a las carreteras modernas; sin embargo, el espacio donde se realizó la batalla se sitúa en la margen occidental del río Torata, en una cadena de alturas sucesivas entre Yacango y la actual Ilubaya. La zona meridional era zona de cultivo irrigado por el río Torata, mientras que la zona septentrional se concatenaba con la cordillera.

Valdés contaba con una fuerza entre 1700 y 2000 soldados, y 400 caballos. Su moral era alta luego de los encuentros con las fuerzas adversarias. Contaban con el refuerzo de Canterac y cerca de 200 hombres, que estaban a un día de marcha. Frente a ellos, las tropas de Alvarado oscilaban entre 3000 y 3500 soldados.

Al amanecer del 19, Alvarado y sus fuerzas salieron en busca

de las tropas realistas, lo que fue notado por los puestos avanzados realistas.

En Yacango formaron las tropas del Gerona y del Centro, y Valdés ordenó

proceder a una lenta retirada, decidido a aprovechar las escarpadas posiciones

que le ofrecía el camino. Poco después de las nueve de la mañana, empezó un nutrido

fuego entre ambas partes, pero los patriotas solo avanzaban a medida que los

realistas retrocedían. En ese momento, Valdés recibió la noticia que los

patriotas lo habían flanqueado y estaban ocupando los altos de Valdivia, ante

lo que aceleró el repliegue y envió al coronel García Camba con la caballería y

las fuerzas situadas en Zabaya, para ocupar la posición amenazada; todo resultó

en un falso aviso, pero viendo los patriotas aquella acelerada retirada, la

lucha ganó mayor ímpetu.

“El combate fué tomando sucesivamente cuerpo, el fuego vino á ser vivo y por intérvalos horroroso, y poco adelantaron ya los independientes”, recordó García Camba. Hacia las cuatro de la tarde, Canterac, que escuchó a través de la cordillera el estruendo del fuego de fusilería y artillería, se adelantó a sus fuerzas, acompañado por su secretario y un ayudante. En el campo patriota, el general Pinto notó haber escuchado "un gran grito en el campo realista, como un hurra jeneral, que llamó nuestra atencion". Valdés y Canterac conferenciaron brevemente, acelerando la marcha de las fuerzas en camino. Las fuerzas del brigadier defendían obstinadamente las penúltimas alturas de Valdivia.

Fue en ese momento, cuando se extendió la línea patriota. Al oeste del pueblo de Torata, cruzando el río, formó la Legión Peruana, constituyendo la derecha de la línea. En el centro, en una loma accesible de frente y con barrancos a los costados, se desplegó el Regimiento del Río de la Plata. A la izquierda, tomaron posición los batallones N.° 4 y N.° 11 de Chile. El N.° 5 de Chile y la artillería quedaron en la retaguardia, junto con la caballería, formando así, en opinión de Dellepiane, una masa de maniobra “para cortar al enemigo el camino de Puno, pensando envolver la derecha realista”.

Frente a la Legión Peruana, en la izquierda realista, formaron las compañías del batallón del Centro con el coronel Espartero a la cabeza. En los altos detrás, en el centro de su línea, Valdés colocó a dos compañías del batallón de Gerona, al mando del comandante Domingo Echezárraga, y a dos escuadrones de cazadores al mando de Asín y Gamarra. A la derecha, quedaban las tres compañías restantes del batallón de Gerona, al mando de Ameller. A retaguardia, quedaron los Dragones de Arequipa y el tercer escuadrón de los Dragones de la Unión. Por otro lado, los refuerzos de Canterac estaban arribando al campo de batalla: las primeras fuerzas en llegar fueron los escuadrones de caballería que coronaron los altos de Valdivia, y divisando el combate, lanzaron estruendosas vivas al Rey, animando aún más el ardor de las fuerzas de Valdés.

Protegidos por los fuegos del Regimiento del Río de la

Plata, los batallones N.° 4 y N.° 11, en la izquierda patriota, empezaron a

moverse hacia el flanco derecho realista. Entonces "notando debilidad y falta de arte en el modo de ejecutar esta temible operación", Canterac y Valdés desplegaron las compañías del Gerona, al mando de

Ameller, las cuales prolongaron su línea y se lanzaron al ataque al grito de “¡Aquí

está Gerona!”. Su carga a la bayoneta logró frenar el golpe, desordenando ambos batallones y

rechazándolos sobre el batallón N.° 5 que marchaba detrás, generando confusión

al arremolinar a los tres batallones. Por el terreno en que se hallaba, el Ejército Libertador del Sur no podía reparar ese golpe, y los jefes realistas no dejaron de notarlo. En el acto, ordenaron un ataque general con todas las fuerzas de infantería y caballería disponibles: el fatigado Ameller y sus tres compañías cargaron contra los desorganizados batallones de Chile; Valdés en persona, tomó a las restantes compañías del Gerona y a los cazadores para cargar contra el Regimiento del Río de la Plata; Espartero y el Centro cargaron contra la Legión Peruana.

En el lado derecho de la línea patriota, la Legión Peruana desplegaba bizarría en su bautismo de fuego. Mitre apuntó que se distinguió “por su firmeza y resistencia el primer batallón de la Legión peruana, que por la primera vez entraba al fuego”. Al frente se hallaba el teniente coronel Pedro de La Rosa, y a su lado, su amigo, el mayor Manuel Taramona. Ambos habían sido cadetes en el ejército realista, donde llegaron al grado de capitanes; juntos, se pasaron al campo patriota, y formaron parte de la Legión Peruana desde su creación. En Torata, se adelantaron un buen trecho al frente de su tropa, despreciando el nutrido fuego realista, y La Rosa exclamó: “aquí están La-Rosa y Taramona, oficiales en otro tiempo en el Ejército Real; pero ahora de la Legion y que nada desean con tanta ansía, como pelear por su Patria: Españoles, venid á experimentar el valor de la Legion”. Fue el coraje de ambos oficiales lo que galvanizó a sus hombres en medio de la batalla.

Frente a la corajuda Legión Peruana, se hallaba otro valiente, el coronel Baldomero Espartero, dirigiendo al batallón del Centro en un asalto a la bayoneta. A su lado, se arrojaron contra las filas peruanas "á morir matando algunos soldados de dragones de Arequipa y de Cazadores-Montados". El terreno impidió que todo el batallón siguiera a Espartero en su carga, y con menos de 200 hombres se lanzó sobre la Legión Peruana “con un arrojo superior á toda ponderacion”. El coronel español fue desmontado, y espada en mano se batió al frente del Centro, atravesando personalmente a un oficial patriota, y pese a recibir tres heridas, no dejó de dirigir a sus fuerzas hasta que concluyó la acción. Habiendo sufrido fuertes bajas, la Legión Peruana debió replegarse.

Todas las fuentes coinciden en resaltar el coraje de la Legión Peruana. Miller recordaría con pena: "Mi primer batallón que tanto trabajo me costó formarlo, y que ocupó todos mis conatos por un año, ha sido hecho pedazos en la acción de Torata. Pero se batió bizarramente; todo el resto del ejército admira su conducta, todos lamentan su pérdida y no hay uno que no convenga en que ha adquirido fama en medio de la desgracia. La firmeza con que rechazó dos cargas de caballería después de haber cedido el resto del ejército, y la precisión y sangre fría con que maniobró bajo un fuego horroroso, arrancaron públicas alabanzas del mismo Canterac. Y aún eran reclutas casi todos; pero había tanto espíritu de cuerpo y tal unión entre oficiales y soldados, que siempre preví harían algo brillante en cualquiera tiempo que se encontrasen con el enemigo. La noble ambición de su joven comandante don Pedro de la Rosa no contribuía poco a aumentar mis esperanzas".

Mientras tanto, Valdés encabezaba el asalto a las posiciones del centro patriota, donde se hallaba el Regimiento del Río de la Plata. Dos caballos le mataron, y el segundo, al caer, le aplastó la pierna. Viendo la situación, los patriotas se lanzaron contra el brigadier, sea para apresarlo o victimarlo; los soldados realistas hicieron lo propio para impedirlo. Con la cadera contusa, apoyado en el codo, Valdés se defendió como un león, dando tiempo a Espartero para flanquear al Regimiento del Río de la Plata, logrando sacar al brigadier del aprieto. En medio de la refriega, el comandante Asín y Gamarra recibió una herida mortal, de la que moriría el día siguiente. El mismo Ameller perdió dos caballos. No obstante, los realistas habían batido en toda la línea a las fuerzas de Alvarado, y hacia las seis y media de la tarde (según García Camba), cesó el combate.

|

| Plano de la batalla de Torata, librada el 19 de enero de 1823. (publicado en la Historia Militar del Perú del general Dellepiane) |

En Torata, ambas partes lucharon con valor, pero el mando fue deficiente en el lado patriota. Alvarado afirmó en una memoria posterior, “Nada he dicho intencionalmente del combate habido en Torata cuarenta y ocho horas antes del de Moquegua, porque no me encontré en él, y porque mi juicio no se estimará imparcial”, mientras que el relato de Martínez haría suponer que solo llegó en los momentos finales de la batalla, para ordenar la retirada. De estos testimonios, resultaría algo ilógico: que no hubo general al mando durante la batalla; o posiblemente ninguno quiso asumir la responsabilidad de la derrota. En cambio, los oficiales realistas evidenciaron un arrojo temerario y un eficaz manejo de las tropas a su disposición. En palabras del general Dellepiane, Torata fue una “evidente prueba de atrevimiento y ardor, amor a la bandera y a la causa que defendían”.

Los patriotas dejaron en el campo entre 500 y 700 bajas. La Legión Peruana quedó casi en cuadro, tras haberse batido brillantemente; también el batallón N.° 4 de Chile sufrió 180 bajas, y el N.° 5 casi toda su compañía de cazadores. Las pérdidas de Valdés giraron en torno a los 250 hombres. Según el registro parroquial de Torata, muchos de los caídos, regados por el campo de batalla, serían enterrados en el mismo lugar que perecieron por los comisionados de la iglesia, sin poder identificarlos. Y en una de esas ironías de la historia peruana, el mismo día de la batalla de Torata, la Junta Gubernativa promulgaba una Ley que ordenaba la construcción de un obelisco en la playa de Arica en honor a "los gloriosos esfuerzos del ejército del sur", a la par que concedía a Moquegua el título de ciudad, y elevaba a Tacna y a Torata a la categoría de villa.

|

| Ley del 19 de enero de 1823, ordenando la construcción de un obelisco en la playa de Arica. (Archivo Digital de la Legislación Peruana) |

La retirada de las fuerzas patriotas se hizo en buen orden, y sin recibir acoso por parte de las extenuadas fuerzas de Valdés. No obstante, la moral del ejército quedó seriamente quebrantada. Según los datos del general Pinto, a las siete de esa noche se discutió en una junta de guerra los siguientes movimientos, acordándose una retirada a Ilo para reembarcarse. Existían varios motivos: “El primero, falta de municiones, pues no había en el parque un solo cartucho por haberse ya gastado los que conducia; el segundo, que entre los heridos i dispersos contaba el ejército mas de 600 hombres fuera de combate, que agregados al crecido número de enfermos que se hallaban en los hospitales de Arica, Tacna i Moquegua, apenas había una fuerza disponible de 2,000 hombres de toda arma; i el tercero, el refuerzo del enemigo, que por entónces no se sabia que era el del jeneral Canterac”. A las diez de la noche, el Ejército Libertador del Sur, trasladando "sus enfermos i heridos en parihuelas", emprendió marcha hacia Moquegua, adonde arribó a la mañana siguiente.

La batalla de Moquegua.

Terminada la batalla de Torata, las fuerzas realistas aseguraron su posición en los altos de Valdivia, en guardia ante la posibilidad de un desesperado ataque nocturno por parte de los patriotas. También recogieron a los heridos de ambos bandos; se resalta la figura del sacerdote franciscano Alvino Odena, capellán de los Dragones de Arequipa, quien, en medio del fragor de la batalla y después de ella, se dedicó a prestar los auxilios espirituales a los moribundos, “espectáculo tan tierno como nuevo para muchos de aquellos combatientes, y digno siempre de ser imitado”.

A las tres de la tarde del 20 de enero, Valdés se trasladó a

Yacango con los batallones de Gerona y del Centro, y dos piezas de artillería,

y según García Camba, recogió papeles y los sellos del estado mayor patriota,

olvidados en la retirada. En los altos de Valdivia, a las seis de la tarde,

arribaron las tropas de refuerzo de Canterac que faltaban. Con las fuerzas

reunidas, Canterac asumió el mando en jefe, en tanto que el coronel García

Camba se hizo cargo interinamente del estado mayor, organizando las tropas

realistas en dos divisiones, una al mando de Valdés, y la otra al mando del

brigadier Juan Antonio Monet, arribado en el día.

Mientras tanto, el ejército patriota, en las inmediaciones de Samegua, pasó revista al ejército, encontrando 1700 soldados y 400 caballos; cada soldado disponía de ocho cartuchos por cabeza. Lejos de retirarse de inmediato, Alvarado permaneció inactivo en Moquegua, dando tiempo a la alimentación de la tropa, que no había comido desde antes de la acción de Torata.

Y así, amaneció el martes 21 de enero de 1823, cuando las avanzadas patriotas divisaron a las columnas realistas. Comprendiendo que era imposible retirarse dada la proximidad del adversario, Alvarado decidió mover sus fuerzas para ocupar los altos del Chenchén. Su izquierda, con los batallones N.° 4 y N.° 5 de Chile y tres cañones, se apoyó en el cementerio, pudiendo batir el principal sendero que cruzaba el río; su derecha, con el Regimiento del Río de la Plata, se extendía hacia Samegua; en el centro, se colocó la Legión Peruana con el batallón N.° 11 como reserva. Sin embargo, como Miller apuntó, "Los patriotas tenían la ventaja de la posición y quizás no eran inferiores en número; pero se habían originado desgraciadamente disensiones entre los jefes: los soldados estaban desalentados, la insubordinación se percibía en todas las clases y una derrota completa fue la consecuencia". Si en Torata, Valdés por sí solo había derrotado al adversario, ahora en Moquegua, con los refuerzos de Canterac y con el ánimo patriota bajo, el resultado de la batalla solo podía ser uno.

|

| Plano de la batalla de Moquegua, el 21 de enero de 1823. (publicado en la Historia del Perú independiente de Paz Soldán) |

El campo de batalla era una llanura árida de pronunciada pendiente, dividida por el rio Tumilaca, formando dos campos simétricos separados por los escarpados ribazos del río. El sector norte era la llamada pampa de Tombolombo, y en el sector sur se encontraba el pueblo de Samegua a 4 kilómetros al este de Moquegua; entre ambas poblaciones se hallaba el cementerio. Algunas colinas pedregosas se encontraban en este sector, orientadas de este a oeste, prolongadas hasta Moquegua, tomando el nombre de cerros de Chenchén. Para pasar de un lado al otro, era necesario cruzar el lecho pedregoso del río, cruzando senderos tortuosos y empinados; el cauce del río era escaso, por lo que se podía vadear en cualquier momento.

A las diez de la mañana, los realistas se detuvieron a tiro de cañón del ala derecha patriota. Canterac y Valdés reconocieron detenidamente la posición de Alvarado, y acordando la forma de atacarla. Por el flanco izquierdo patriota, los jefes realistas apreciaron que sería difícil el ataque debido a la buena posición defensiva que ofrecían las tapias de las huertas y viñedos cercanos a Moquegua. Un camino de herradura conducía casi al centro de la línea de Alvarado, hallándose cubierto por la artillería patriota. Sin embargo, el flanco derecho patriota ofrecía una posibilidad: existía una árida altura que fue descuidada por el general, lo cual no dejó de ser notado por los realistas. Entonces, Canterac ordenó a Valdés que avanzase por la izquierda, cruzando el río y a cubierto tomase esas alturas. Para cubrir su avance, Canterac y Monet dirigirían el resto de las fuerzas realistas, formadas en dos columnas paralelas, hacia el centro patriota. Caminaban lentamente para dar tiempo a Valdés, recibiendo el fuego de la artillería patriota, aunque sin graves daños.

El audaz Valdés movió a los batallones de Gerona y del Centro,

junto al escuadrón de los Dragones de la Unión, a la izquierda realista, cruzó

a cubierto el barranco y se apoderó de las alturas, flanqueando a los

patriotas. Al notar la presencia de los realistas en su flanco, Alvarado

adelantó una guerrilla del Regimiento del Río de la Plata, sostenida por un batallón para frenarlos. Fue inútil:

el arrojado Espartero, con un brazo en cabestrillo por las heridas de Torata, inspiró

a sus hombres para arrollar cuanto se puso en su camino. Para sacar ventaja de

ese momento, con el respaldo de cuatro cañones, Canterac ordenó un asalto frontal, y los batallones Burgos (al

mando del coronel Juan Antonio Pardo) y Cantabria (al mando del teniente

coronel Antonio Tur) encabezaron el ataque, en tanto que el primer escuadrón de

los Granaderos de la Guardia cargó por el camino de herradura. Los patriotas

hicieron fuego con los fusiles y cañones, causando serios daños al usar

metralla, sucumbiendo la mitad de los Granaderos de la

Guardia, con su comandante Manuel Fernández a la cabeza.

Al mediodía, la lucha se libraba encarnizadamente cuerpo a cuerpo: oficiales y soldados apelaban al arma blanca, y ambos lados luchaban con la desesperación de saber que se jugaban el todo por el todo. Una vez más, a Valdés le mataron el caballo en el fragor del combate, y se veía a Ameller y a Espartero (notorio con su vendaje) animando a sus hombres en lo más recio de la lucha. Y no sólo se batían las fuerzas regulares: Tomás Dávila recordaría que el pueblo moqueguano, “indisciplinada y entusiasta muchedumbre [...] también tuvo una parte principal, pues que si algún jinete o artillero caía, en el acto le sustituía un paisano; si quedaba muerto o herido algún soldado le arrebataba otro paisano el fusil para utilizarlo contra el enemigo: nunca se acabaría este rápido bosquejo si en detalle se refiriesen todas las heroicas proezas, todo el denuedo y valentía que manifestaron en aquella infausta jornada los patriotas Moqueguanos”.

|

| Plano de la batalla de Moquegua, librada el 21 de enero de 1823. (publicado en la Historia Militar del Perú del general Dellepiane) |

Hacia la una de la tarde, atacadas por todas partes, las fuerzas patriotas cedieron el campo y se dispersaron. Dejaban la posición, los tres cañones, cantidad de pertrechos y material bélico. Las fuentes difieren en cuanto a la cantidad de bajas, oscilando entre 600 y 900, sin contar la cantidad de prisioneros.

La retirada hacia Ilo pronto se tornó en una desbandada. Con su caballería, Canterac se lanzó a la persecución de los patriotas que se retiraban por el camino de La Rinconada hacia Ilo, hasta que le encargó a Valdés la persecución, y éste, maltrecho de las heridas de las dos batallas, adelantó a los Cazadores montados con su nuevo jefe, comandante Francisco Solé.

Ciertas fuentes sostienen que al iniciar la batalla de Moquegua, Alvarado ordenó cargar a los Granaderos a Caballo, pero estos, al igual que en Locumba, rehusaron hacerlo. No obstante, se redimieron al cubrir la retirada en heroicas cargas que mermaron su fuerza. En esos momentos, por haber sido el coronel Necochea herido en Torata, el mando de los jinetes estaba a cargo del teniente coronel Juan Lavalle, recordado por su heroísmo en Riobamba y Pichincha. Ricardo Palma recordaría en las Tradiciones Peruanas, que en un momento, el teniente coronel Lavalle vacilaba en lanzar una carga más con sus fatigados jinetes, cuando el granadero Serafín Melvares exclamó: "¡Un Necochea aquí!", a lo que un irritado Lavalle, considerando en duda su célebre arrojo, contestó exaltado: "Lo mismo sabe morir un Lavalle que un Necochea. ¡A la carga, granaderos!". Después de esta carga (en la que cayó el soldado Melvares), el ejército realista cesó en la persecución de los patriotas.

Para Bulnes, en base a las memorias de Miller y a las cartas de contemporáneos de los sucesos, “La causa principal de la derrota fué la situacion interna del ejército, porque, si bien los patriotas tenian inferioridad numérica i estaban desmoralizados por el rechazo de Torata, la opinion jeneral de los contemporáneos fué que el desastre de Moquegua se produjo, principalmente, por las hostilidades latentes de las nacionalidades que componian el ejército unido. Influidos por los celos, los soldados de un pais no miraban de mal grado los apuros que sufrian los de otra bandera, i esa rivalidad fué tan lejos que se pronunció hasta en el campo de batalla”. De hecho, el comportamiento del Regimiento del Río de la Plata fue objeto de críticas por parte de los contemporáneos. Pero las mayores críticas fueron hacia el mando patriota.

El general Dellepiane criticó a Alvarado, afirmando que los patriotas no tuvieron plan alguno en Moquegua, limitándose a retardar los movimientos del adversario. El secreto de las victorias realistas, añadió el historiador militar peruano, se debió al vigor empleado por sus jefes en la ejecución de las operaciones y su decisión de doblegar la voluntad del rival. “Imaginándose a Espartero con el brazo roto y atado desde Torata, decidir la acción con su valor; representándose a Valdez con once heridas y una cadera fuertemente contusa, que lo iba a obligar a hacer un largo mes de cama, conduciendo sus tropas al fuego; recordando al General en Jefe en la línea de fuego y a la cabeza de la persecución que entabla la caballería, arma a la que pertenecía, es cómo se comprenden los éxitos de las tropas del Rey que, por otra parte, y jamás debemos olvidarlo, eran peruanos en abrumadora mayoría”.

Alvarado y otros jefes marcharon hacia Ilo, donde lograron reunir casi un millar de dispersos, y de inmediato, abordaron los navíos anclados en el puerto. El 22 de enero, arribaron a La Rinconada, el batallón Partidarios (coronel Somocurcio) y el primer batallón del Primer Regimiento (coronel Ramírez), procedentes de Arequipa, lamentando no haber llegado a tiempo de participar en las batallas. Ese mismo día, Valdés se trasladó a Ilo, a fin de impedir el reembarco de los dispersos; ya era tarde, así que remitió un parlamentario proponiendo el canje de dos oficiales prisioneros: sólo uno pudo ser canjeado, pues el otro había sido enviado a Lima. Valdés volvió a Moquegua, dejando a Somocurcio con la tarea de detener a los dispersos que pudieran llegar a Ilo. Mientras tanto, las felicitaciones de los ayuntamientos realistas (Locumba, Tacna, Arequipa) empezaron a llegar al campamento de Canterac.

“El resultado de tan brillante victoria, Escmo. Sr. ha sido quedar en nuestro poder tres piezas de artillería, unicas que ecsistian el 21, cantidad de municiones, todas las cajas de guerra, una bandera la sola que se halló en la accion y era la jeneral del ejército, porcion de carabinas, sables, lanzas, y caballerías, sobre tres mil fusiles, el campo sembrado de cadáveres; se han recogido como mil prisioneros y muchos heridos, inclusos en los primeros unos sesenta oficiales; y és tal su perdida que por todas las direcciones de las quebradas de la sierra y arenales se van encontrando dispersos desarmados”, decía Canterac en el parte elevado al virrey La Serna el 22 de enero, añadiendo: “Y por ultimo destruida completamente la espedicion que tanto decantaban los enemigos con el impropio, pero pomposo nombre de ejército Libertador del Sur en la que fundaban los siniestros designios de apoderarse de las provincias del alto Perú y sepultarlas en las mismas miserias y estado deplorable que esperimentan los pueblos que aun gimen bajo el tiránico yugo de una horda de parricidas del suelo en que nacieron, y del cual los soldados nacionales bien pronto los harán desaparecer, logrando ver coronados su trabajos y fatigas con volver al Perú la paz y la tranquilidad”. Pero mientras el mariscal de campo escribía su informe, se escuchaban ruidos nada pacíficos en las calles de Moquegua: la victoria, la última que el Ejército Real alcanzaría en suelo peruano, se vio empañada por el saqueo al que se sometió a la ciudad.

El mismo 19 de enero que se libró la batalla de Torata, la Junta Gubernativa en Lima había promulgado una ley, que tomando en cuenta que la villa de Moquegua “proclamó espontáneamente su independencia, luego que en el año de 1814 se le presentó oportunidad, y que muchos de sus nobles hijos han dado apreciables testimonios de su valor y constancia en la defensa de las libertades del Perú”, le concedía el título de ciudad. Pero consumado el desastre de las fuerzas patriotas, la furia realista cayó sobre la flamante ciudad.

|

| Ley del 19 de enero de 1823, que concedió a la villa de Moquegua el título de ciudad. (Archivo Digital de la Legislación Peruana) |

El testigo Tomás Dávila escribiría en 1853, que los realistas, irritados por el apoyo que la población dio al ejército de Alvarado, ordenaron un saqueo general; Dávila afirmó que Valdés ordenó inicialmente tocar degüello (lo que se hace difícil de creer dados los antecedentes del brigadier), y que Canterac cambió la orden por la de saqueo general.

En todo caso, Moquegua vivió las escenas que se suelen asociar a un saqueo por un ejército victorioso: vecinos en fuga, soldadesca desatada (y ebrios algunos, merced a los célebres vinos moqueguanos), refugiados en los templos, hogares desvalijados, bienes y muebles desperdigados por las calles. Un memorial de la Municipalidad de Moquegua en 1824, rememoraría aquellos momentos: “Representásenos aun, la imagen de aquel triste día: el furor y rabia de aquella gente cebada en la sangre de este miserable Pueblo: el terror de las matronas: la huida de los Jóvenes, los denuestos, y afrentas de las Vírgenes, los hinchados, y pestilentes cadáveres en las calles, sin permitirse sepultarlos... Tiembla el corazón con la memoria de estrago tan miserable, mayormente cuando no paran en esto los daños”. Según Dávila, los realistas impusieron luego a los vecinos pudientes el pago de 50 mil pesos para las necesidades del ejército.

|

| Ley del 6 de junio de 1828, que dio a la ciudad de Moquegua el título de benemérita a la Patria. (Archivo Digital de la Legislación Peruana) |

Por esos sacrificios, años después, por Ley del 6 de

junio de 1828,

Mientras tanto, el 25 de enero, a bordo de la goleta Macedonia, el derrotado general Alvarado redactaba el parte al gobierno de la derrota sufrida. Intentando disimular el verdadero alcance del desastre, sostuvo que para alimentar al ejército y evitar el clima malsano de Arica ordenó el avance a Moquegua, donde Valdés había acumulado "todos los viveres y recursos que habia separado de la costa"; que tuvo que desembarcar víveres de la escuadra; que Valdés se plantó en los altos de Torata, que "trató de hacer una vigorosa resistencia, y fué desalojado sucesivamente de tres posiciones”, que cuando sus fuerzas pusieron al “General Valdés en derrota, llega con su ejército el General Canterac, y emprende un segundo ataque sobre nuestras columnas que […] tubieron que retirarse […] hasta Moquegua”, que el 21 “el enemigo me obligó a un nuevo combate”, que fue “obligado a seguir mi retirada aunque desordenada, por lo que se ha sentido alguna perdida, y mas que todo la moralidad de la tropa”, que los generales Martínez y Pinto pasaron a reorganizar la fuerza en Pisco, mientras él se dirigiría “al sud a dar un impulso a las operaciones si las circunstancias lo permitiesen”.

|

| Busto del general Rudecindo Alvarado en el Instituto Sanmartiniano del Perú. (fotografía del autor, 2019) |

Consumado el triunfo, los realistas regresaron a sus posiciones en las alturas. El 26, un maltrecho Valdés se trasladó a Arequipa; debió reposar casi un mes para curar completamente. El 27 de enero, el Cantabria y el Burgos marcharon hacia Puno, y dos días después, Canterac los siguió con los tres escuadrones de Dragones de la Unión, para luego marchar a Jauja para retomar el mando de ese sector. Los dos escuadrones de Granaderos de la Guardia y dos piezas de artillería marcharon a Arequipa. Como era usual en las guerras independentistas, los cuerpos realistas se distribuyeron entre sí los prisioneros, “y los de color negro fueron destinados al Batallón Arequipa, que se componía de naturales y originarios de África” (García Camba).

La Serna, enterado de los hechos, ascendió a Canterac a

teniente general, y a Valdés a mariscal de campo. Además, declaró la

efectividad a los jefes y oficiales graduados, concediendo gracias

proporcionales a los subalternos. García Camba apuntó que “el merecido ascenso

de Valdés y Canterac excitó zelos sensibles, de los que supieron sacar gran

partido los enemigos embozados de la España”, y con exageración sobre la

capacidad de las fuerzas realistas, añadió que “Sin la negra discordia que

dividió muy pronto á los esforzados defensores del Perú es bien probable que

las armas españolas continuaran triunfando de toda la formidable coalicion que

los poderes independientes de Buenos-Aires, Chile, Colombia y el Perú formaron

para vencerlas”.

El desastre final de Iquique.

Por su parte, Alvarado se trasladó a Iquique para recoger las fuerzas chilenas que había dejado allí. No sabía que el general realista Olañeta había ocupado los valles de Lluta, Azapa y Tarapacá, y sus fuerzas habían expulsado a las fuerzas patriotas, ocupando Iquique. Una vez en Iquique, Alvarado creyó que los realistas habían abandonado la zona y ordenó desembarcar para tomar víveres y recabar información. Ignoraba que en Pozo Almonte, cerca del puerto, se hallaban fuerzas realistas del segundo Regimiento de Fernando VII y el batallón Chichas, al mando del coronel José María Valdez, más conocido como Barbarucho, que había encabezado en 1821, el ataque a la ciudad de Salta en que fuera mortalmente herido el general Martín Miguel de Güemes.

En la madrugada del 13 de febrero, los realistas ocuparon nuevamente Iquique, y cuando a las ocho de la mañana, un bote de la Macedonia intentó desembarcar, sus ocupantes se enteraron que los realistas estaban listos para emboscarles. Alvarado, creyendo que era una fuerza menor, ordenó desembarcar una compañía de la Legión Peruana y otra del batallón N.° 2 de Chile; cada compañía sumaba 80 hombres. Al mando de la Legión Peruana, marchaba el teniente coronel Pedro de La Rosa y los sargentos mayores Manuel Taramona y José Méndez Llano. Dirigía la operación el coronel chileno Francisco Bermúdez.

Pero ya en Iquique, los patriotas se dieron cuenta de que eran superados ampliamente por los realistas, y fueron empujados, palmo a palmo, hacia el mar. Los que no murieron, intentaron llegar a las lanchas para reembarcarse, pero se habían alejado ante la fusilería que se les hacía desde la playa. Desesperados, muchos optaron por arrojarse al mar intentando alcanzar a nado las lanchas salvadoras.

|

| Decreto del 29 de agosto de 1823 en honor a La Rosa y Taramona. (publicado en El álbum de Ayacucho, 1862) |

Fue en ese momento, que el teniente coronel La Rosa y su entrañable amigo, el mayor Taramona, decidieron intentar llegar a nado a los navíos patriotas. Antes la muerte que la rendición, habría sido su idea. A nado, ambos amigos se alejaban de la orilla, pero la distancia que les separaba de los buques patriotas era considerable. Los realistas, abordaron embarcaciones menores, desde las que les arrojaban cuerdas para poderlos salvar. Pero ambos jóvenes rehusaron, contestando que no deseaban la vida de las manos que esclavizaban a su Patria. Y ante la angustia de los patriotas y el estupor de los realistas, ambos jóvenes oficiales sucumbieron. Algunos piadosos vecinos de Iquique encontraron sus cadáveres, arrojados por el océano, y con el respeto de las autoridades realistas, los enterraron en la misma tumba.

|

| Decreto del 13 de febrero de 1867 honrando la memoria de La Rosa y Taramona. (Diario Oficial El Peruano, edición del 15 de febrero de 1867) |

“Su memoria se conservará eternamente rodeada de la admiracion, del respeto y de la gratitud”, diría Felipe Pardo y Aliaga. Por decreto de 29 de agosto de 1823, se dispuso que La Rosa y Taramona pasasen revista mensualmente como presentes en la Legión Peruana. En 1853, el Congreso dispuso que sus restos se trasladasen a Lima, y se colocasen en un mausoleo, norma que no llegó a cumplirse. Por ello, en 1867, la dictadura de Prado dio un decreto ordenando el traslado de sus restos, lo que se retrasó por temas políticos; incluso en el Congreso de 1868 se debatió sobre los detalles del mausoleo encargado al italiano Ulderico Tenderini. El gobierno del general Diez Canseco, por decreto del 9 de julio de 1868, estableció los criterios técnicos y financieros del mausoleo, que fue completado en los meses siguientes. Los restos de La Rosa y Taramona fueron exhumados y trasladados a Lima, siendo inhumados en el Cementerio Presbítero Maestro, cerca de la cuarta puerta.

|

| Tumba de los héroes La Rosa y Taramona. (publicada en la Revista Mundial, edición del 3 de noviembre de 1922) |

En noviembre de 1922, un articulista de la revista Mundial decía con tristeza, al visitar la tumba de La Rosa y Taramona: “La gratitud nacional, elevó a los dos heroicos oficiales esta capilla; pero precisa convenir en que esa gratitud no fué muy grande ni ha sido muy durable, por que hoy, el curioso que suba los dos peldaños del pequeño templete sólo encontrará indicios certeros de abandono y olvido en el interior de él. Las inscripciones se han borrado, el altar interior ya no tiene flores. Los héroes duermen a la sombra del pasado; pero ya nadie los recuerda”. La constante mala memoria peruana no es cosa reciente.

|

| Artículo en la Gaceta del Gobierno del 16 de abril de 1823, en honor a los oficiales peruanos Pedro La Rosa y Manuel Taramona, caídos en la campaña del sur. |

Mientras reembarcaban los sobrevivientes, arribó a Iquique el general Olañeta. Bajo el pretexto de hacer llegar auxilios pecuniarios a sus

prisioneros y recomendarlos a la humanidad del vencedor, Alvarado invitó a una conferencia

a Olañeta, que le manifestó que estaba muy lejos de entregar sus

prisioneros a una autoridad ilegítima creada por una rebelión de jefes

liberales (refiriéndose al motín de Aznapuquio contra el virrey Pezuela), y en un momento de exaltación,

Olañeta los calificó de “traidores liberales”, manifestando su resolución de

separarse del virrey La Serna y limitarse a defender el Alto Perú en el nombre

del monarca absoluto Fernando VII. La división que se vivía en la Península entre absolutistas y liberales, se manifestaba también en el Perú, y sería una noticia de gran interés en los siguientes meses.

Sin embargo, ello servía de poco consuelo para los muertos y prisioneros en esta campaña. Tras la entrevista, Alvarado y los cuatro barcos que le quedaban, zarparon hacia Lima. "¿Qué quedaba de aquellos soldados ufanos que salieron en octubre del Callao, i que el Perú miraba como los defensores de su independencia i los guardianes de su nacionalidad? No otra cosa que el recuerdo de sus desgracias, la esperiencia de sus errores, i la gloria de sus contrarios" (Bulnes).

A manera de colofón.

Entre los soldados que lucharon en Torata y Moquegua, y que alcanzaron notoriedad en los años republicanos, destacan tres tenientes: el moqueguano Domingo Nieto y los limeños Felipe Santiago Salaverry y Manuel de Mendiburu; los dos primeros llegaron a desempeñar la jefatura del Estado peruano, mientras que el tercero ocuparía altos cargos y dejaría una importante obra historiográfica. Otro veterano que combatió en la Legión Peruana fue el teniente lambayecano José María Lastres y Martínez de Tejada, que llegaría a coronel, y cuyos restos descansan en el Panteón de los Próceres. Otro joven oficial fue Juan Crisóstomo Torrico, quien con el batallón N.° 2 de Chile, actuaría en la zona de Iquique en aquella desafortunada expedición.

|

| El coronel José Noriega participó en las campañas de Puertos Intermedios. En 1847 era coronel y subprefecto de Lambayeque. (archivo del autor) |

El profesor Peralta, en una obra de novísima aparición, destaca los aportes del recientemente fallecido historiador tacneño Luis Cavagnaro, que permitió rescatar del olvido a otros combatientes de la desafortunada expedición de Alvarado: "Uno de ellos es el tacneño Francisco Deustua Pomareda, que quedó herido y prisionero, así también José Isidoro Alcedo, padre del autor del himno nacional, el músico Bernardo Alcedo. Del mismo modo, en un periódico de Lima, Cavagnaro halló una nómina de sobrevivientes de las batallas. Por la Legión Peruana recopiló los nombres de los capitanes José María Prieto y José Allende, el teniente Narciso Tudela Pinto, y los subtenientes Manuel Velásquez y Gabriel Ruiz. En el regimiento Río de la Plata anotó a los tenientes segundos Mariano Vivero y Estanislao Correa y Garay, el subteniente Manuel Taramona (al parecer, no sería el mismo de la Legión Peruana) y al cadete José Manuel Tineo. Finalmente, por el cuarto regimiento de Chile, rescató a los subtenientes José Noriega, Ignacio Morote y Ángel María Boza".

Entre los nombres mencionados, destacaríamos a José Allende (quien llegaría a general, ocupando la presidencia del Consejo de Ministros en los gobiernos de Pezet y Balta), José Noriega (que sería subprefecto de Lambayeque bajo el primer gobierno de Castilla) e Ignacio Morote (que sería subprefecto de Chiclayo durante el Directorio de Vivanco, siendo enjuiciado por temas administrativos). Por otro lado, y sin ánimo de entrar en polémicas, en otras versiones, encontramos que el Alcedo que participó en Torata fue el compositor del Himno Nacional, del que se sabe que formó en el batallón N.° 4 de Chile, con el que partió al país del sur en donde ejercería funciones musicales en el ejército chileno y en la Catedral de Santiago, hasta su retorno al Perú en 1864.

El profesor Peralta destacó la cantidad de bajas en ambas batallas. "El desastre fue de tal envergadura que solamente en Torata o en Moquegua murieron tantos patriotas como en Junín y Ayacucho, conjuntamente. En realidad, durante las batallas del 19 y 21 de enero de 1823 se perdieron más efectivos a favor de la independencia que en cualquier otra campaña realizada en el Perú durante el periodo subversivo comprendido entre la proclamación de la independencia y la capitulación de Ayacucho".

Si el viaje desde el Callao hasta Iquique y Arica había sido accidentado, el tornaviaje no dejó de serlo. Los barcos que viajaron desde Iquique no tuvieron contratiempos, pero los que zarparon desde Ilo sufrieron contratiempos. El 30 de enero, la fragata Trujillana, que conducía 300 hombres, entre los que se encontraba el valiente Lavalle y sus granaderos, se estrelló contra la costa, a 12 leguas (58 kilómetros) de Pisco. Los náufragos llegaron a tierra e intentaron buscar el camino a Pisco, sin éxito. Acosados por la sed, quemados por el sol veraniego, peleando entre sí por conseguir un poco de agua cavando al pie de las pocas palmeras que pudieron ver en el desierto, los náufragos pasaron treinta y seis horas hasta ser rescatados por la caballería patriota. "Muchos infelices expiraron antes de poder ser atendidos, y cerca de cien cadáveres insepultos esparcidos por la lúgubre mansión del desierto marcarán por siglos el camino que llevaron y perpetuarán el recuerdo de sus padecimientos", recordaría Miller. Otro transporte, el Dardo, que trasportaba al batallón N.° 5 de Chile, también naufragó, aunque no hubo muertos como consecuencia del siniestro. Ello hizo que Martínez abandonase el plan de marchar a Pisco, y se dirigiese directamente a Lima.